Héritage

La “petite” histoire de la Lingerie Française

L’histoire de la lingerie française met en lumière l’évolution du regard porté, à chaque époque, sur la femme. Elle est jalonnée de conquêtes féminines, de visions industrielles, d’innovations, de belles matières, de minutie artisanale, de talents, de créations, de modèles, d’audaces, de métamorphoses sociales, de savoir-faire, d’excellence, de séduction, d’élégance, de raffinement…

1 8 2 0

1 8 8 0

1 9 0 0

1 9 2 0

1 9 3 0

1 9 4 5

1 9 6 0

1 9 7 0

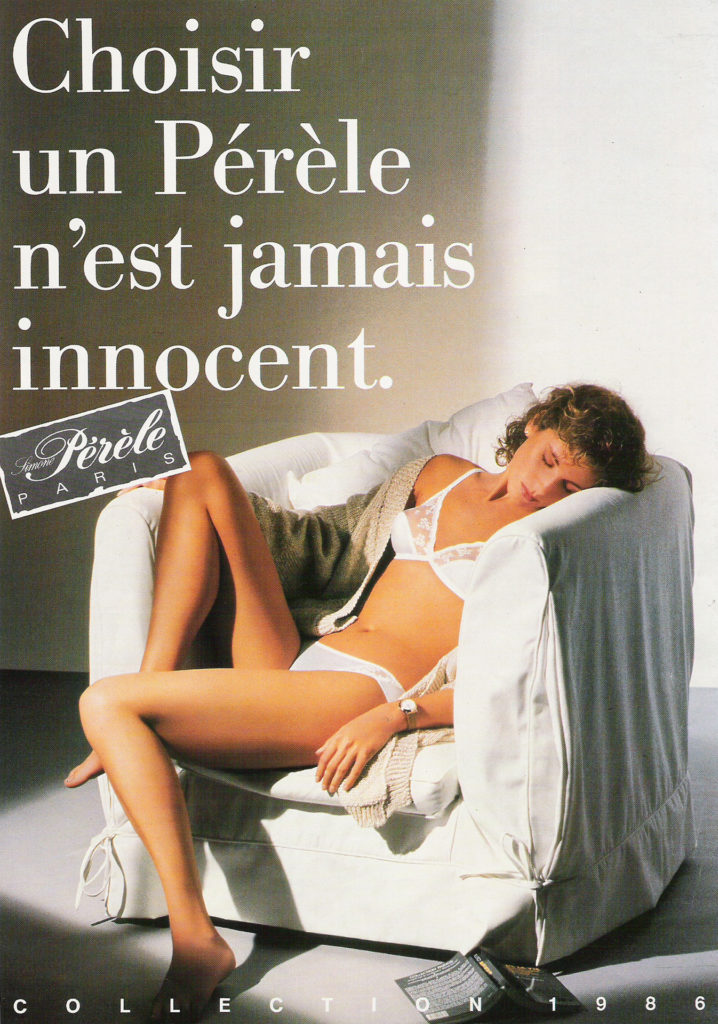

1 9 8 0

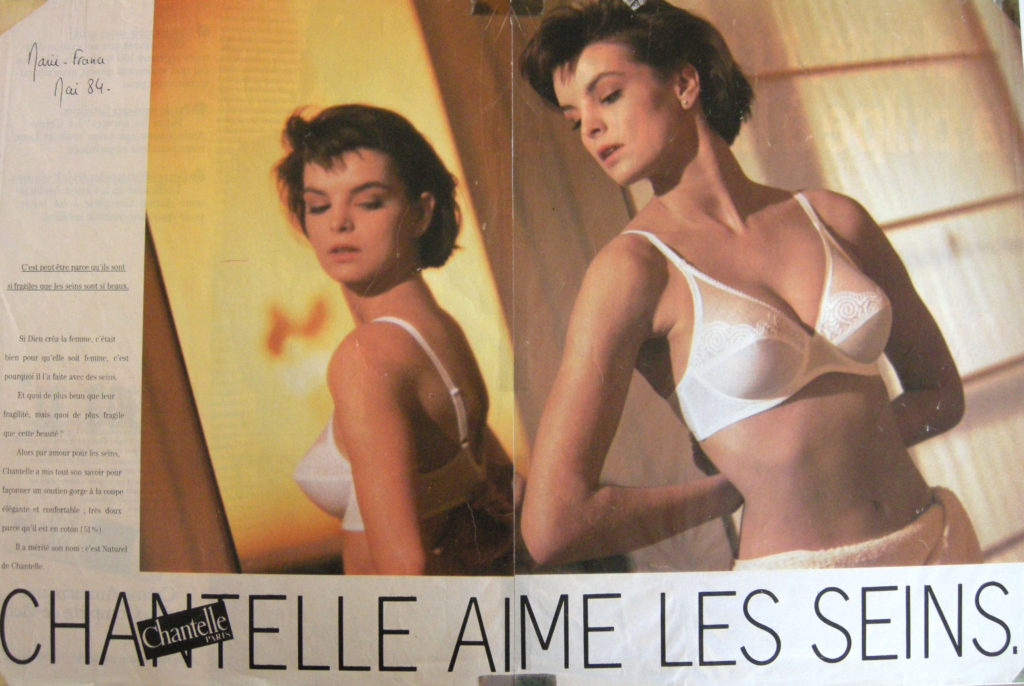

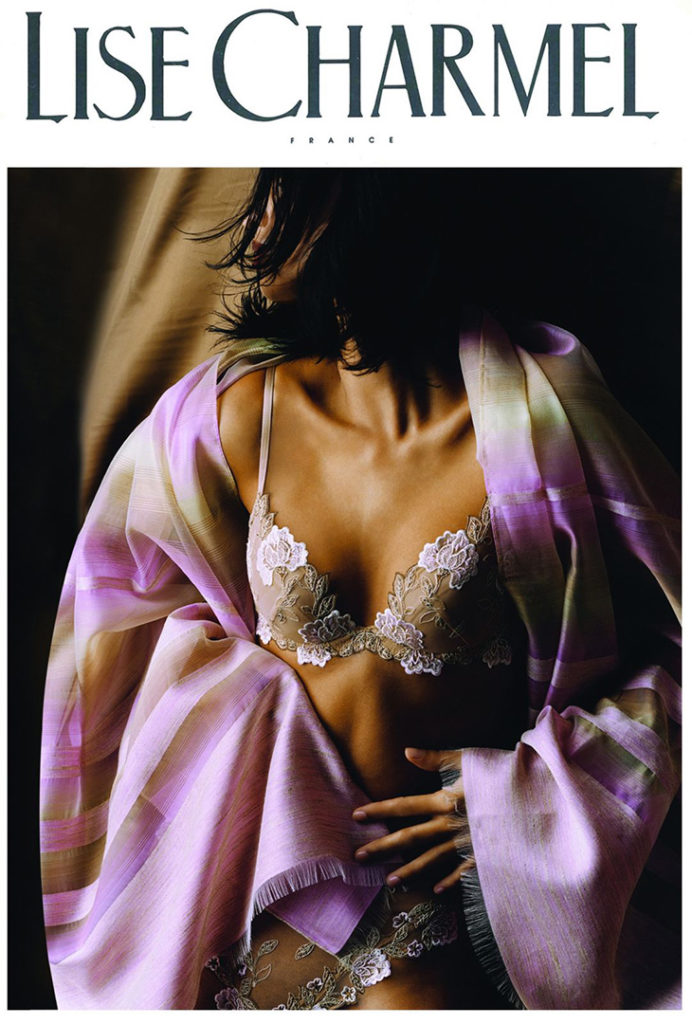

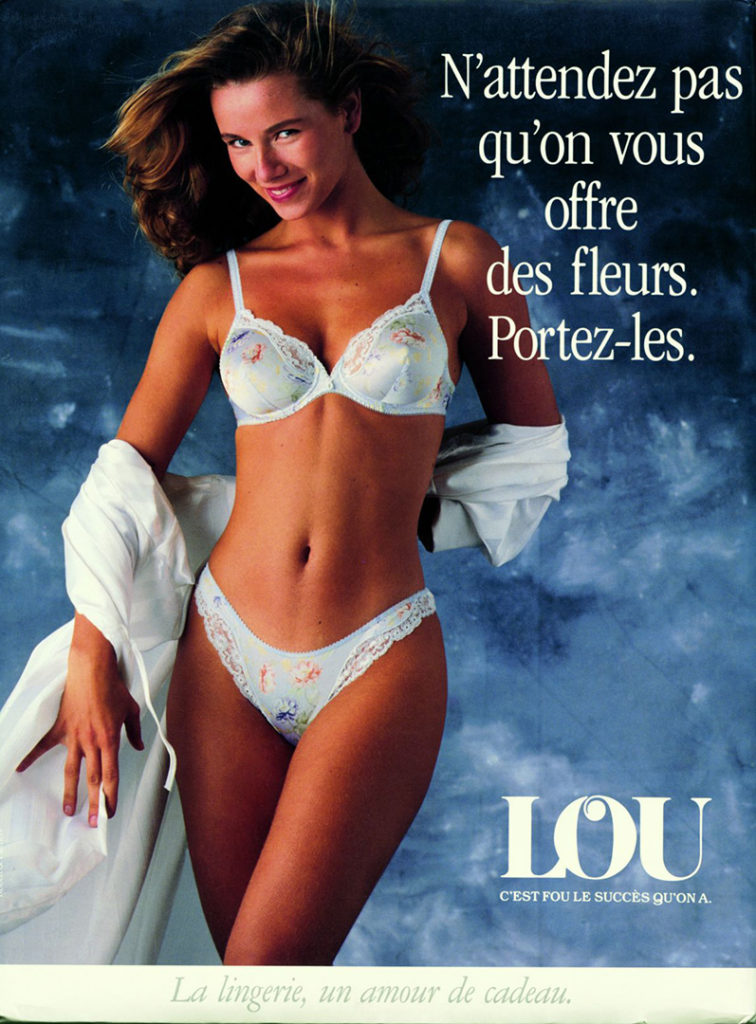

1 9 9 0

2 0 0 0

2 0 1 7

2 0 2 0

2 0 2 5

1820 – 1880 : La naissance de l’industrie corsetière française

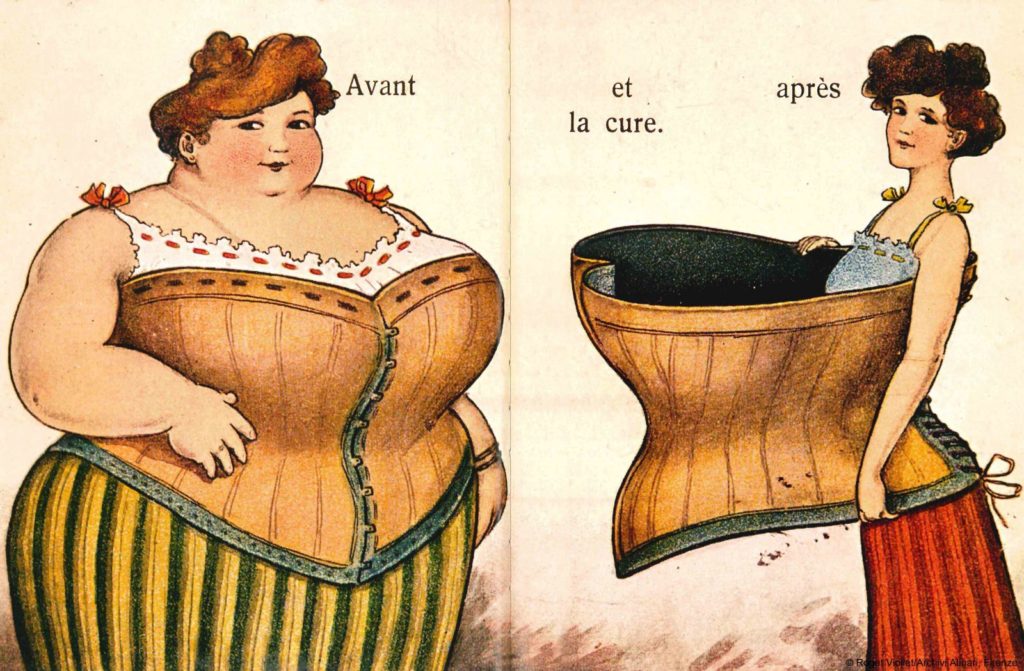

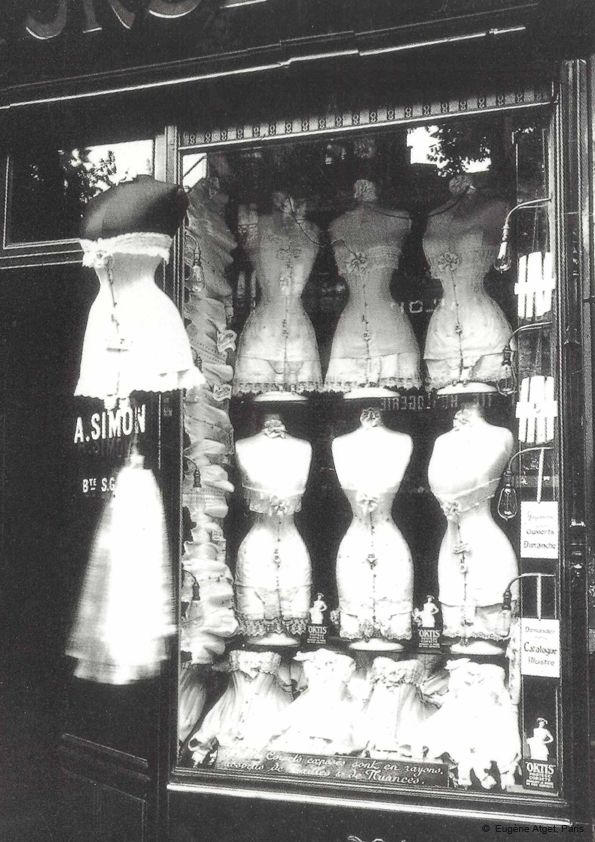

L’industrie française du corset prend véritablement son essor à partir des années 1820 avec l’établissement de la première fabrique de corsets à Paris. Cette période voit naître une véritable innovation technique avec soixante-quatre brevets déposés entre 1828 et 1848. Parmi les inventions marquantes, on retient le procédé de délaçage instantané en 1829, le « dos à la paresseuse » en 1844, et surtout le premier corset « sans couture » inventé en 1832, ancêtre des futurs corsets tricotés. Le corset devient progressivement un accessoire indispensable pour toutes les femmes, quelle que soit leur condition sociale.

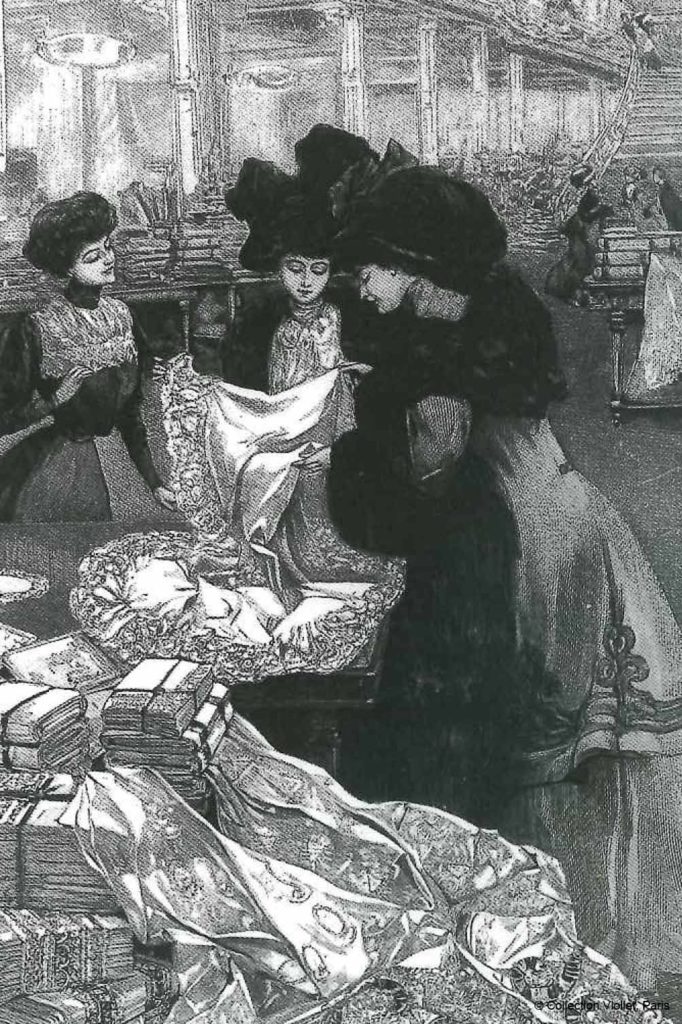

Sous le Second Empire, le corset français connaît une expansion remarquable favorisée par l’essor des grands magasins et l’utilisation croissante de la machine à coudre. En 1867, onze millions de corsets se vendent en France, témoignant de cette démocratisation massive.

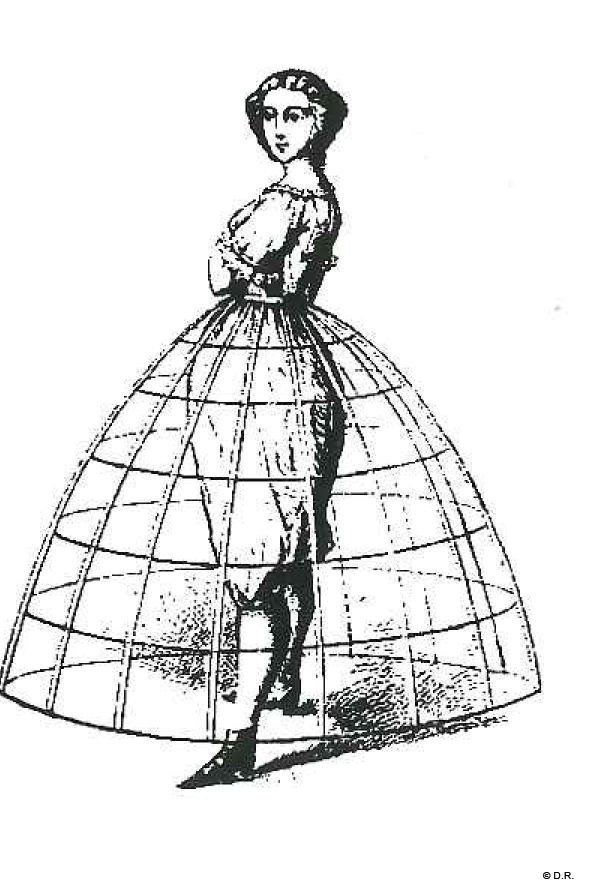

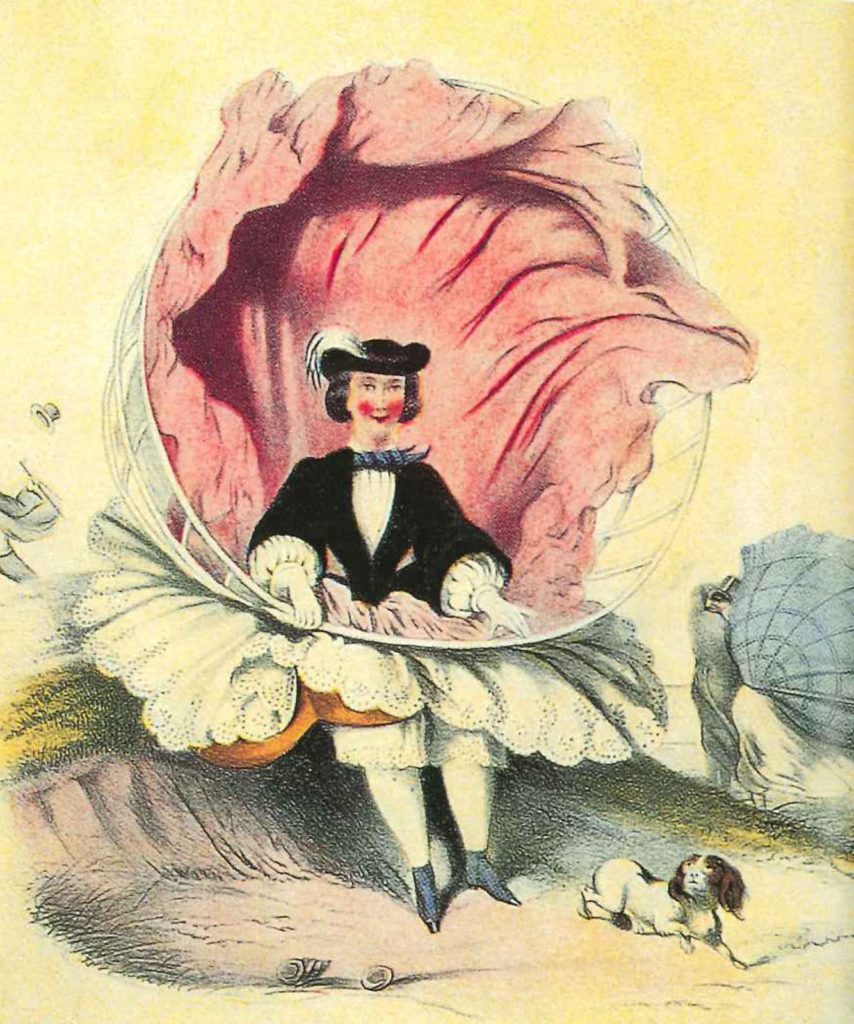

Sous les robes à crinoline, le pantalon féminin se généralise tandis que Charles Frederick Worth invente la haute-couture. Ce couturier anglais, installé à Paris, en 1858, révolutionne la mode et établit les codes de la haute couture. Sa maison rue de la Paix devient le symbole du luxe parisien et attire l’élite européenne, notamment l’impératrice Eugénie. Paris devient capitale mondiale de la mode et la haute couture devient un art français par excellence, mêlant savoir-faire artisanal et créativité avant-gardiste.

Avec l’apogée de l’industrie corsetière française, la fabrication ne cesse d’augmenter à partir de 1870, nécessitant la création de véritables usines équipées de machines spécialisées. La France jouit d’un monopole quasi absolu sur ce marché, avec de nombreuses exportations, le « corset de Paris » bénéficiant d’un prestige international incontesté.

1880 – 1900 : Innovations santé et naissance du soutien-gorge

Parallèlement au succès du corset traditionnel, émergent les premières alternatives axées sur la santé et le confort. Louis Neyron fonde en 1884 la maison Rasurel pour développer des sous-vêtements de santé conçus par le Dr Rasurel. Ces vêtements en laine mélangée à des fibres de tourbe révolutionnent le concept de lingerie en permettant la pratique du sport.

François Auguste Gamichon développe quant à lui une maille élastique mêlée de caoutchouc vulcanisé, innovation qui sera récompensée aux Expositions universelles.

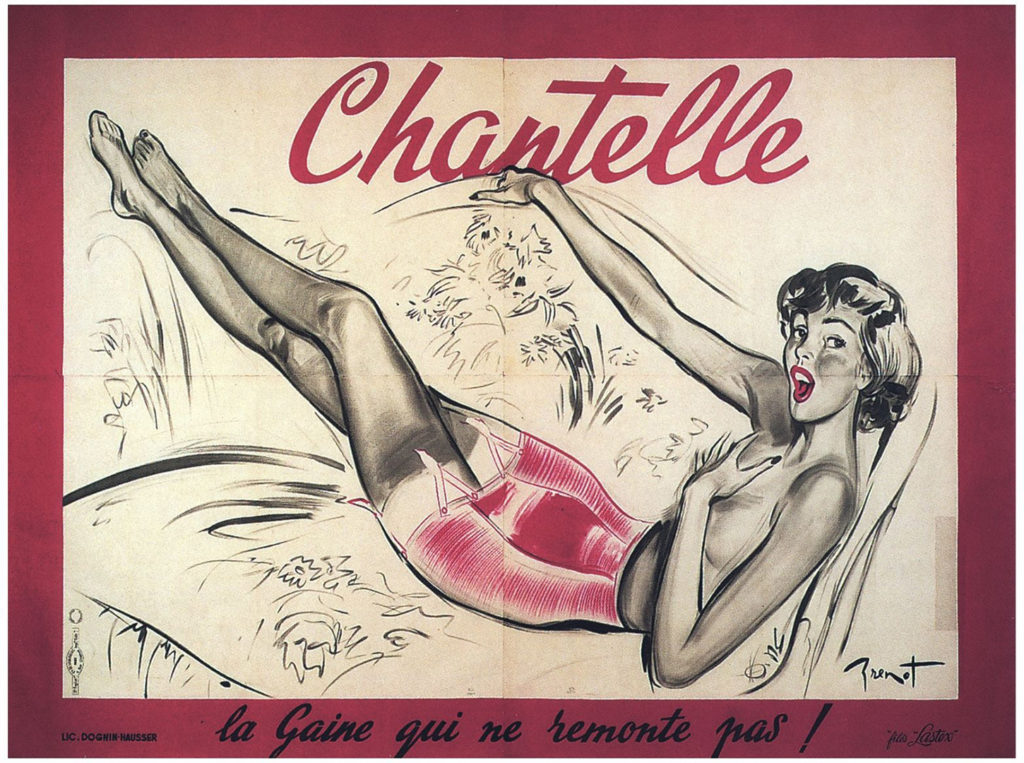

Il s’associe avec son neveu, Paul-Maurice Kretz, en 1898 et, dès lors, leurs productions vont être récompensées par des médailles d’or et d’argent aux Expositions universelles de Paris, Londres et Milan. Leurs corsets élastiques, leurs ceintures-porte-jarretelles et, quelque temps plus tard, leurs fameux « maintiens-gorge » comptent parmi les innovations les plus remarquables. Son petit-fils, Claude, créera en 1949 Chantelle … De son côté, le Dr Bernard s’apprête à créer la société que l’on rebaptisera, des décennies plus tard, Aubade.

L’invention du soutien-gorge moderne revient à Herminie Cadolle, qui présenta son invention à l’Exposition Universelle de 1889 qui consacre la naissance de la Tour Eiffel. Cette féministe de la première heure, ouvrière corsetière et vaillante communarde proche de Louise Michel, eut l’idée de couper le corset en deux pour libérer le corps, de rajouter une armature, et créa ainsi le corselet-gorge qu’elle breveta officiellement le 16 juillet 1898.

Ces créations témoignent d’une prise de conscience croissante des besoins de souplesse et d’hygiène ; libérant la poitrine féminine de l’étau du corset intégral, permettant aux femmes une liberté de mouvement inédite et l’accès au sport.

1900-1920 : La Belle Époque et ses nouvelles silhouettes

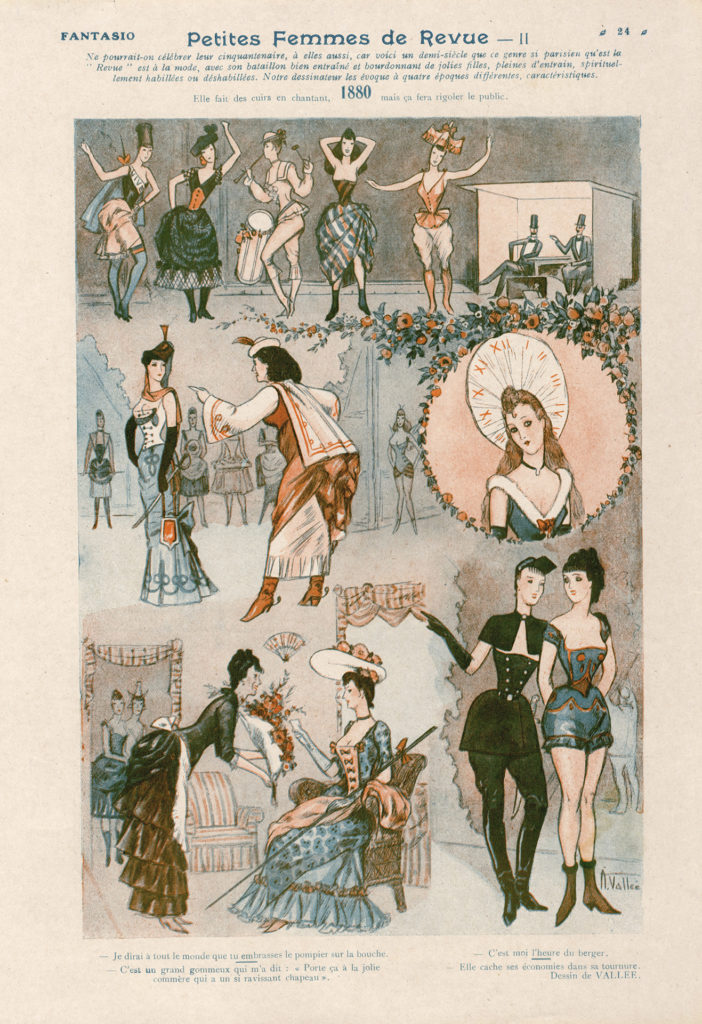

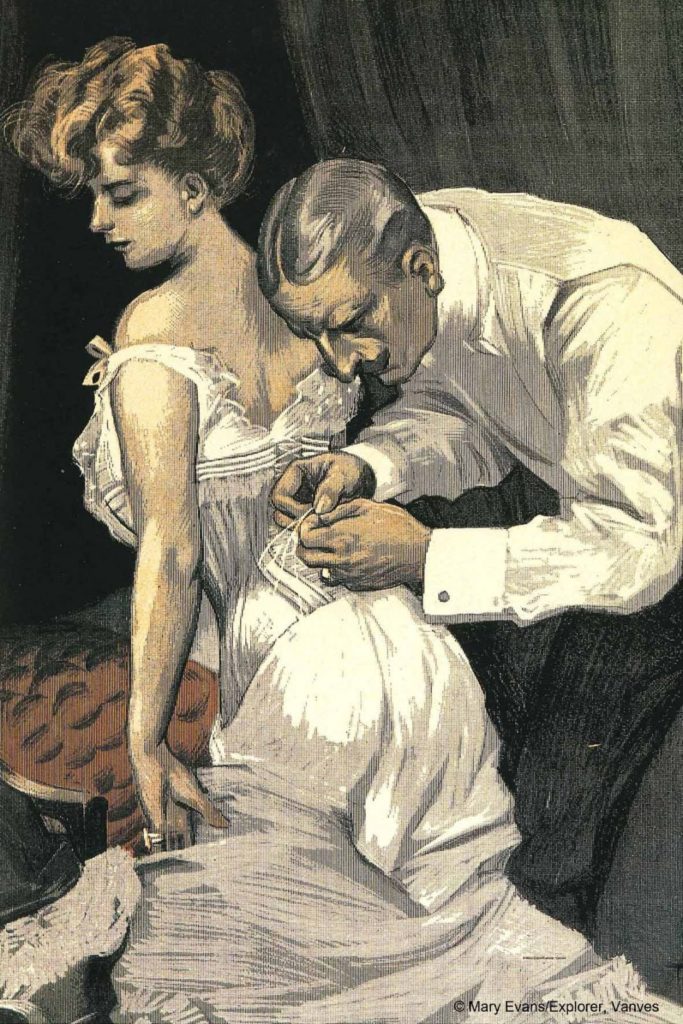

Au tournant du siècle, le corset connaît ses derniers feux sous l’influence de l’Art nouveau. La mode impose alors la silhouette en S qui tord le corps en créant une taille de guêpe, propulsant la poitrine en avant et la croupe en arrière. Cette esthétique végétale et ondulante marque l’apogée décoratif du corset.

Mais la mode varie très vite et, dès 1905, une nouvelle silhouette « Empire » émerge. Le couturier Paul Poiret crée des robes sans corset, mais munies d’une haute ceinture baleinée appliquée sur la doublure. Ces créations aux couleurs inédites, familiarisent les femmes avec cette ligne plus droite. Pour répondre à ces envies nouvelles, le corset se modifie : il s’abaisse progressivement sous la poitrine, celle-ci étant maintenue par la pression de la chemise tendue entre les épaules et le corset. Cette solution de fortune est rapidement remplacée par des cache-corsets qui se transforment en brassières de maintien (donnant son nom – bra – au soutien-gorge dans sa version anglo-saxonne) et par des maintiens-gorge, munis d’épaulettes (bretelles), lacés au dos et boutonnés devant.

Le terme « soutien-gorge » apparaît en 1904 dans le dictionnaire Larousse et en 1912, sous le nom de « brassiere », dans l’Oxford English Dictionary. Les premières réclames pour des soutiens-gorge apparaissent dès 1905.

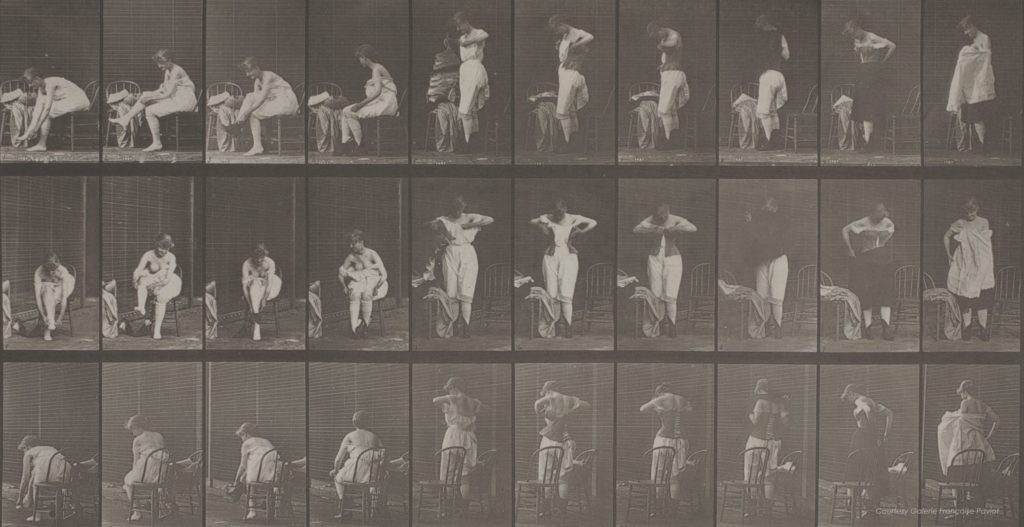

La révolution de la Première Guerre mondiale

La Grande Guerre marque une rupture définitive. Les femmes, contraintes à une vie active, abandonnent massivement les dessous « froufroutants » de la Belle Époque. Le corset se divise définitivement en deux éléments : soutien-gorge pour le haut et ceinture-gaine dotée de porte-jarretelles pour le bas. Cette nouvelle formule hygiénique et pratique s’impose sous les costumes-tailleurs raccourcis. La gaine en tricot caoutchouté, mise au point dès 1910, devient l’accessoire de référence de cette femme moderne. Cette période charnière signe la fin de l’ère du corset traditionnel et l’avènement de la lingerie moderne, marquant une évolution fondamentale vers plus de liberté et de confort.

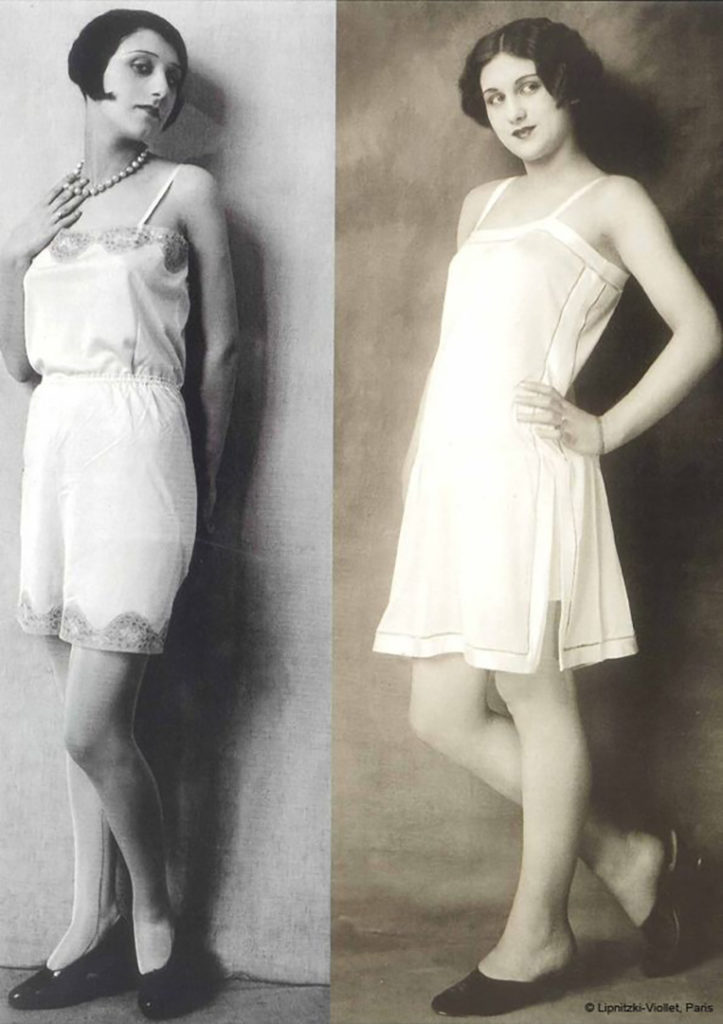

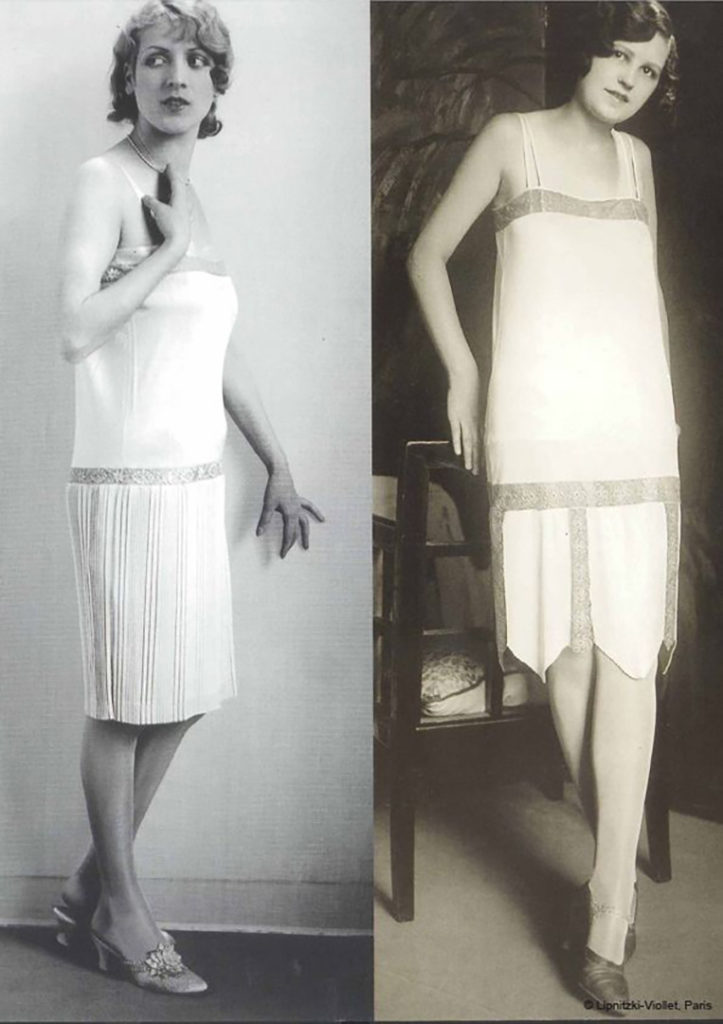

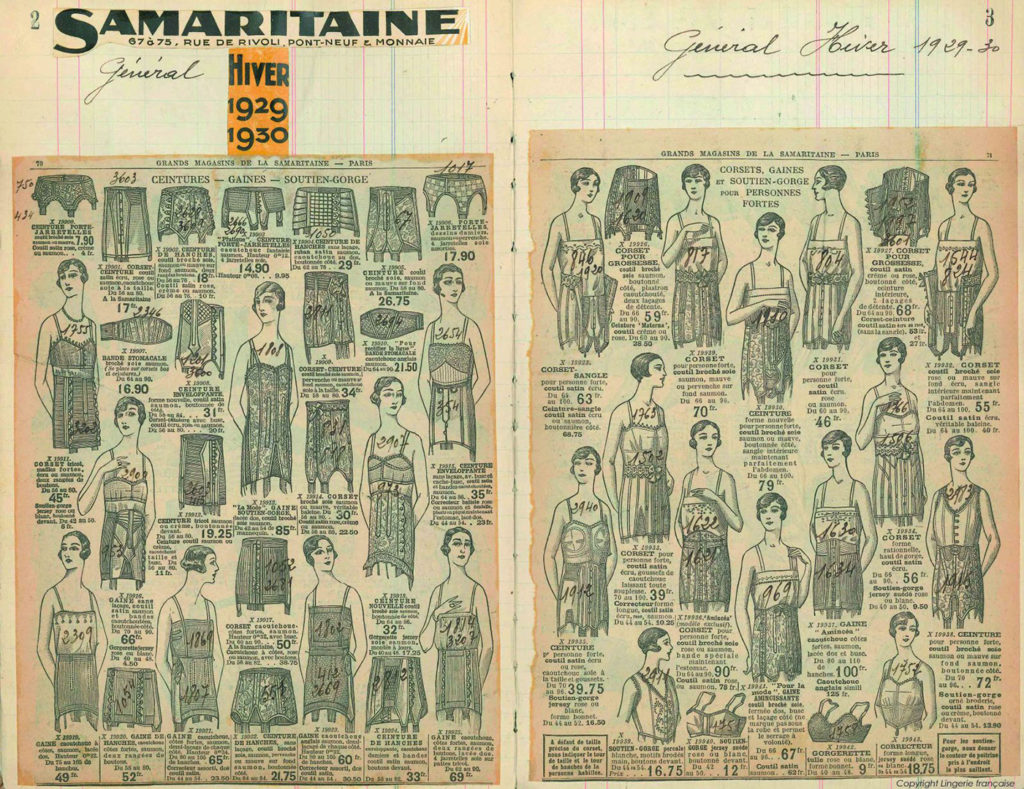

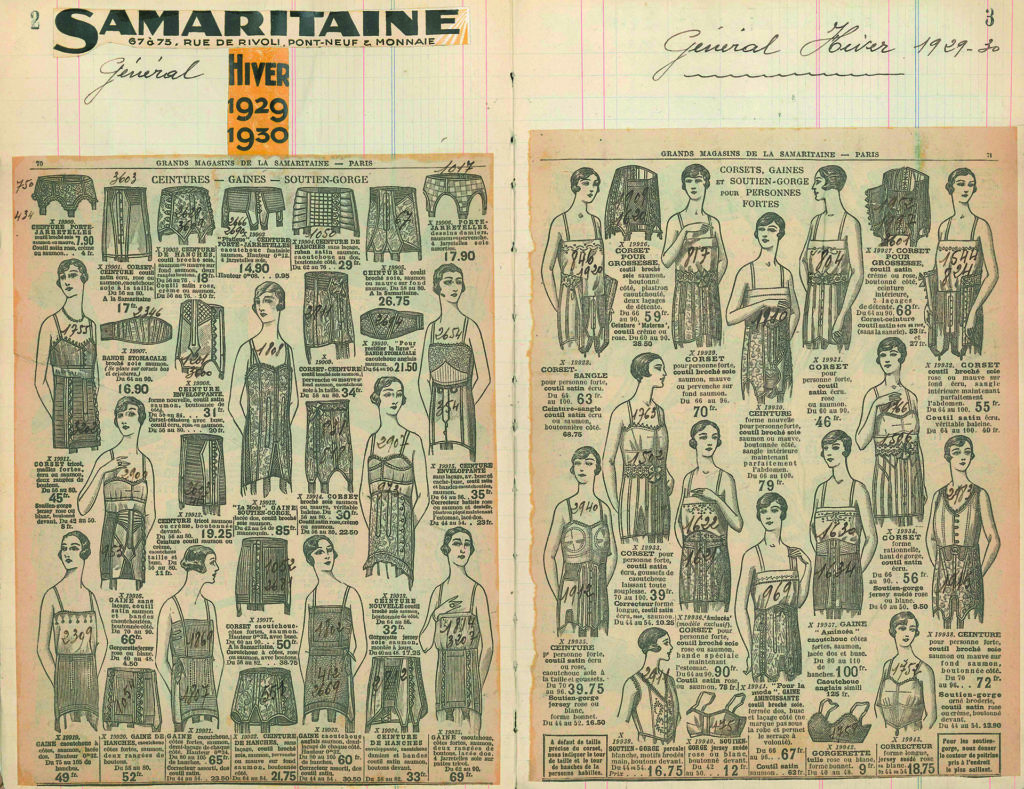

1920-1930 : L’ère de la garçonne et des ceintures-gaines

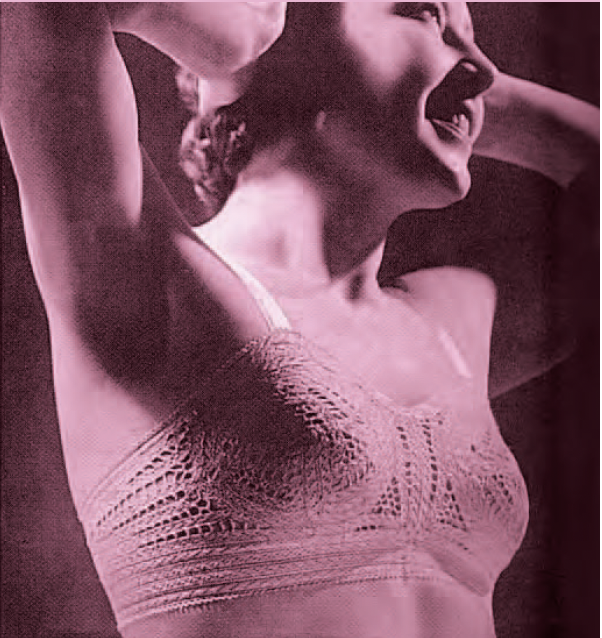

Les années 1920 marquent une révolution radicale dans la lingerie française avec la tendance « garçonne ». Cette nouvelle femme moderne adopte une silhouette parallélépipédique qui masque toutes les rondeurs féminines, incarnant l’esprit de liberté et d’émancipation de l’après-guerre.

La poitrine se dissimule dans des « aplatisseurs » ou des soutiens-gorge bandeaux aux bonnets souvent réalisés au crochet. Cette esthétique androgyne reflète l’influence du jazz, de la danse et des nouvelles activités sportives féminines. La lingerie se simplifie drastiquement : une chemise à bretelles droite et une ample culotte de soie ou d’acétate suffisent désormais.

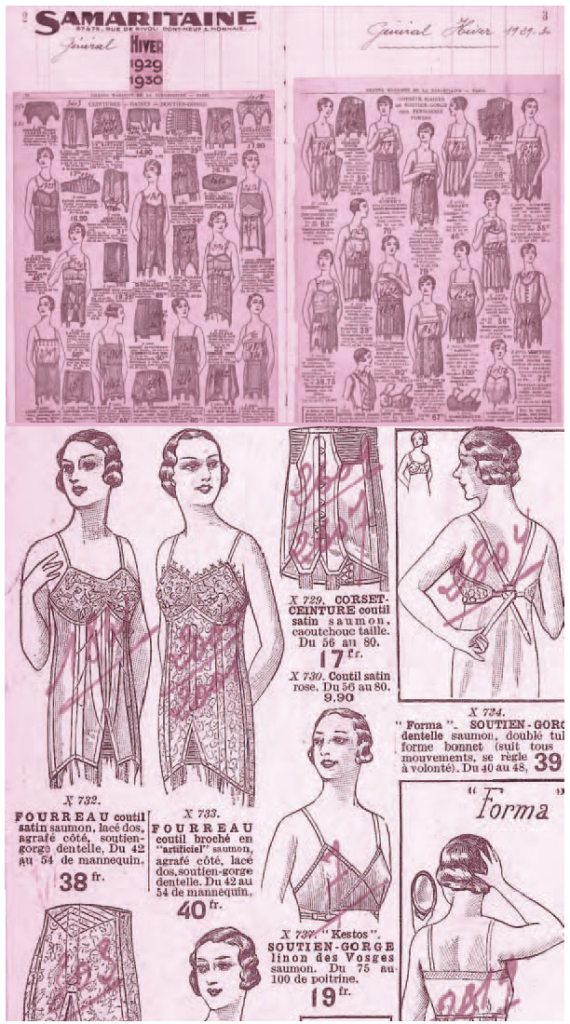

Les corsetiers industriels s’adaptent en abandonnant la production de corsets traditionnels au profit des « ceintures-gaines ».

Ces nouvelles créations combinent un tricot souple avec des bandes de caoutchouc pour maintenir les hanches, des petites baleines dissimulées pour éviter que le tricot ne roule, et des incrustations de coutil pour comprimer le ventre. Cette révolution technique permet une plus grande liberté de mouvement tout en conservant un maintien efficace.

La palette coloristique évolue vers des tons chair, ivoire et toutes les variations de rose, notamment le rose saumoné. L’entreprise Marcel Bena, créée en 1926 (future marque Barbara), se spécialise dans cette production technique indispensable à la mode de l’époque.

La crise de 1929 amorce un changement notable : les robes se rallongent et épousent à nouveau les formes féminines. La couture revient à des techniques plus élaborées, privilégiant la coupe en biais pour créer d’impressionnants drapés inspirés du classicisme antique. Cette transition annonce le retour progressif de la féminité dans la mode.

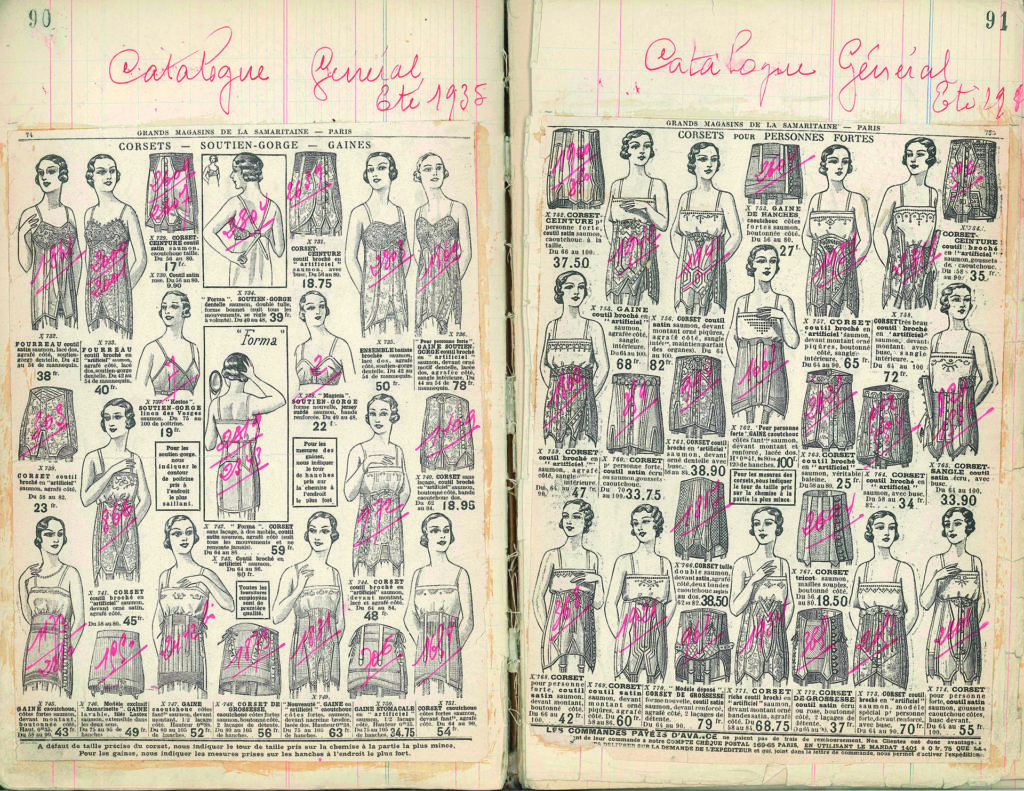

1930-1945 : L’apogée de la gaine, la révolution du Lastex et la Seconde Guerre Mondiale

Dès le début des années 1930, la mode opère un retour vers des formes plus ajustées au corps féminin. Les robes deviennent « fines, légères et moulantes », exigeant une lingerie parfaitement lissante. Cette décennie voit naître une gaine révolutionnaire.

L’innovation majeure réside dans l’avènement du Lastex, qui permet au caoutchouc de s’allier à n’importe quelle fibre, décuplant l’élasticité du tricot. La gaine intègre désormais un véritable soutien-gorge incrusté, marquant une préoccupation nouvelle pour la protection de la poitrine. Les seins sont nettement séparés et l’on commence à imaginer des profondeurs de bonnet différentes.

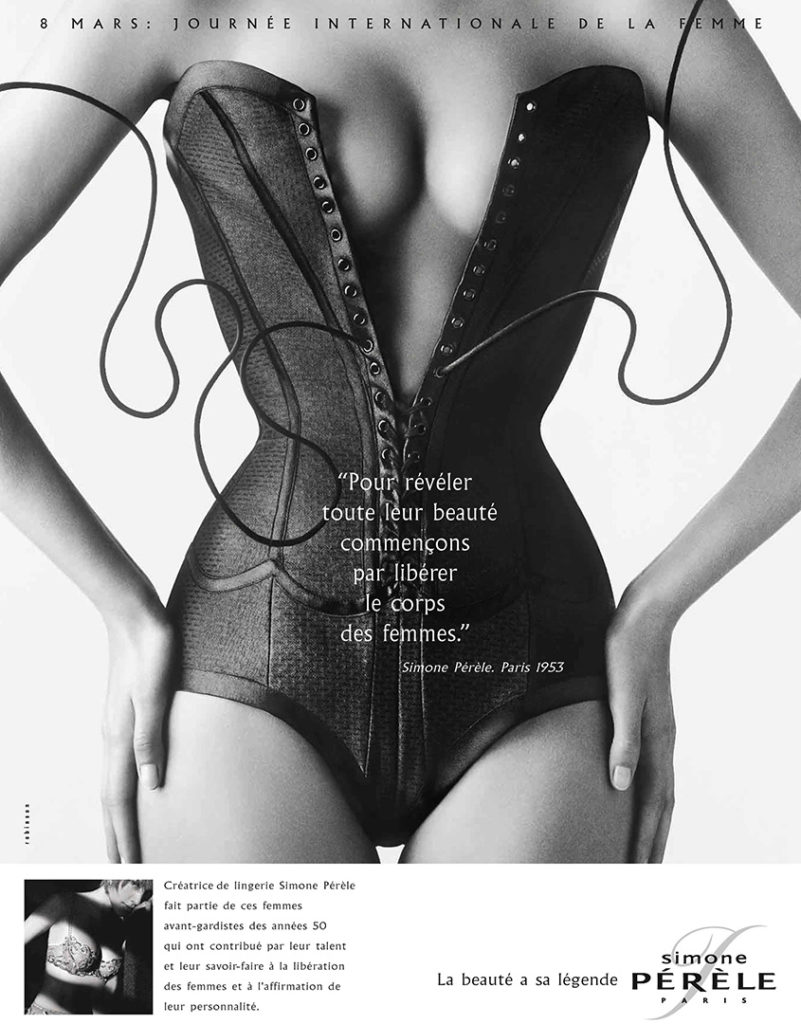

Simone, future fondatrice de Simone Pérèle, s’installe à Paris en 1935 et révolutionne le travail sur mesure en observant les différentes morphologies.

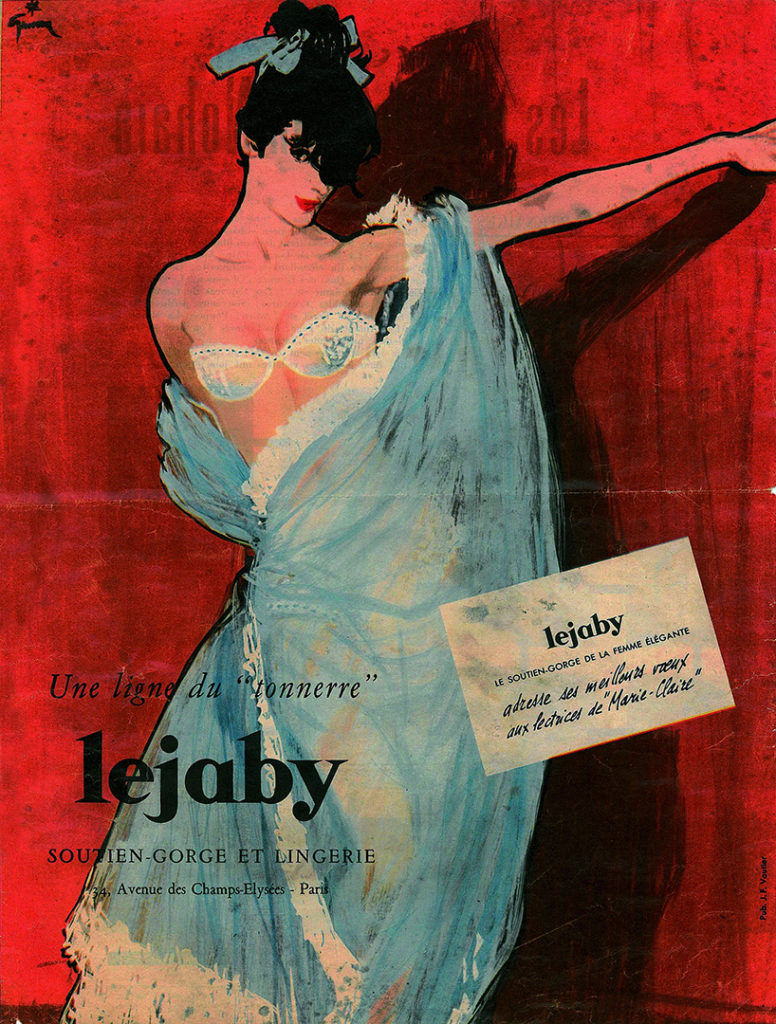

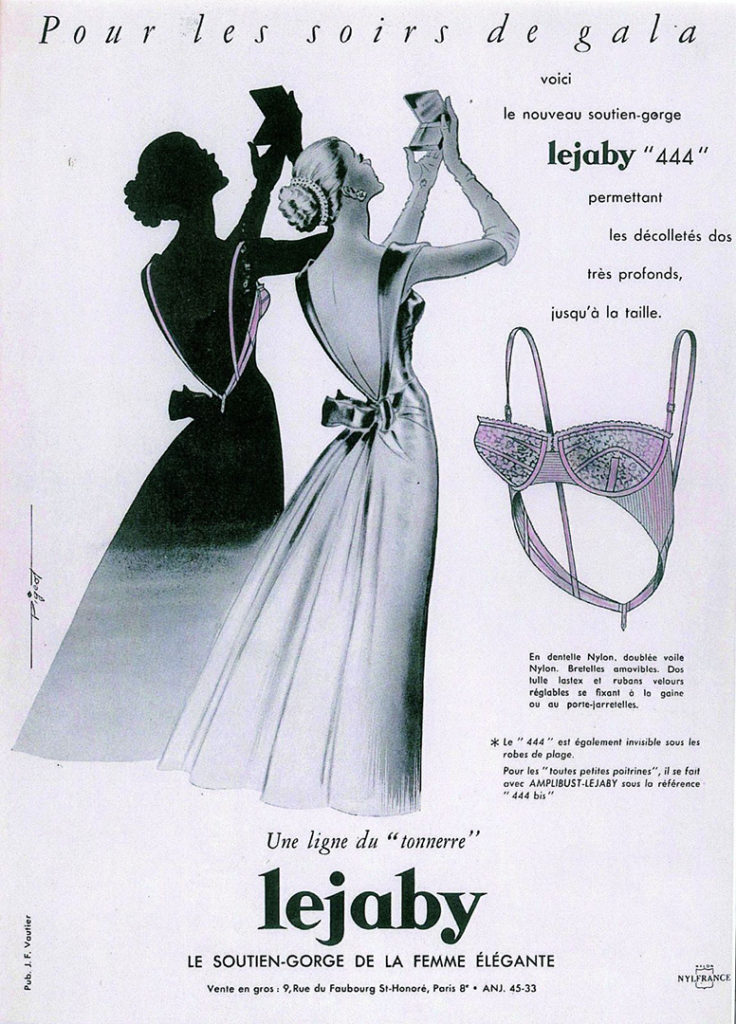

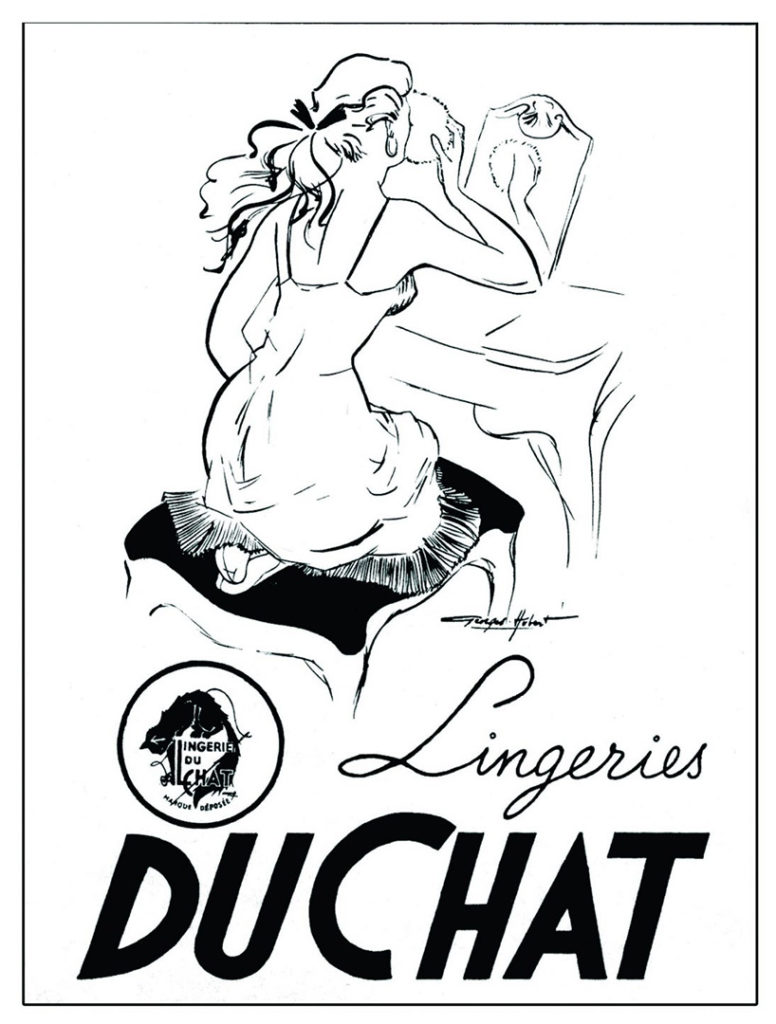

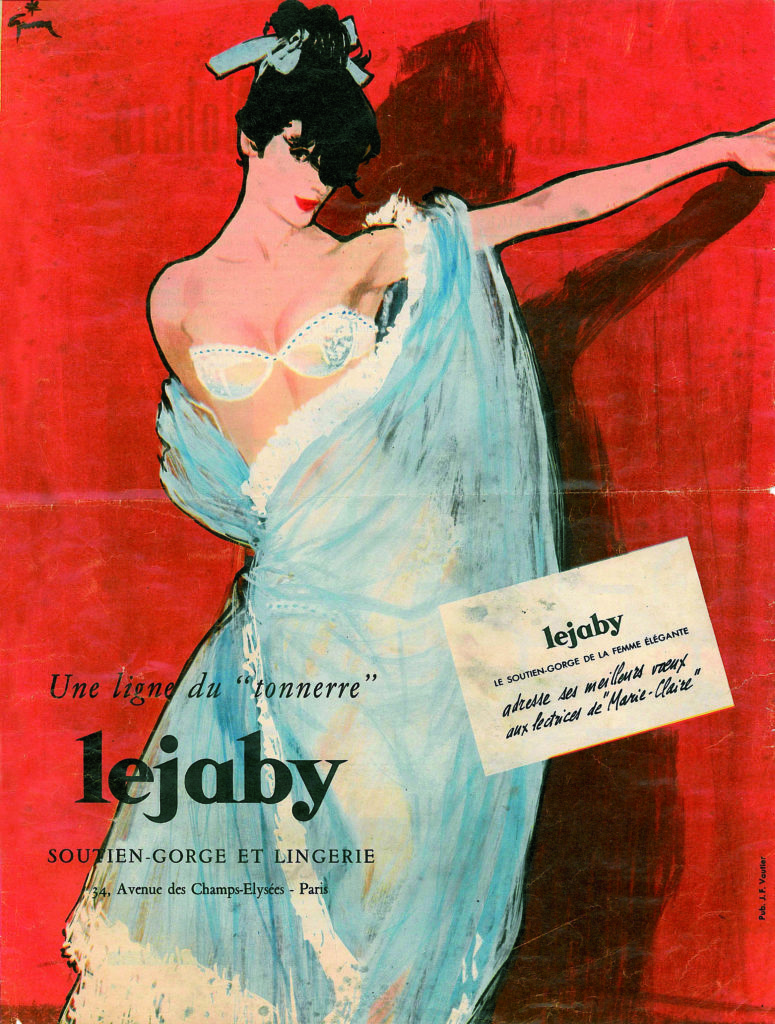

Cette période représente un apogée dans l’art de la coupe et un raffinement sans égal, comme en témoignent les créations de Lejaby, fondée en 1930 par Gaby VIannay (aidée par son beau-frère Marcel Blanchard) à Bellegarde-sur-Valserine. Homme de communication, Marcel Blanchard fait de la réclame (avec le dessinateur Gruau entre autres) et les « soutiens-gorge à la Gaby » rencontrent un vif succès.

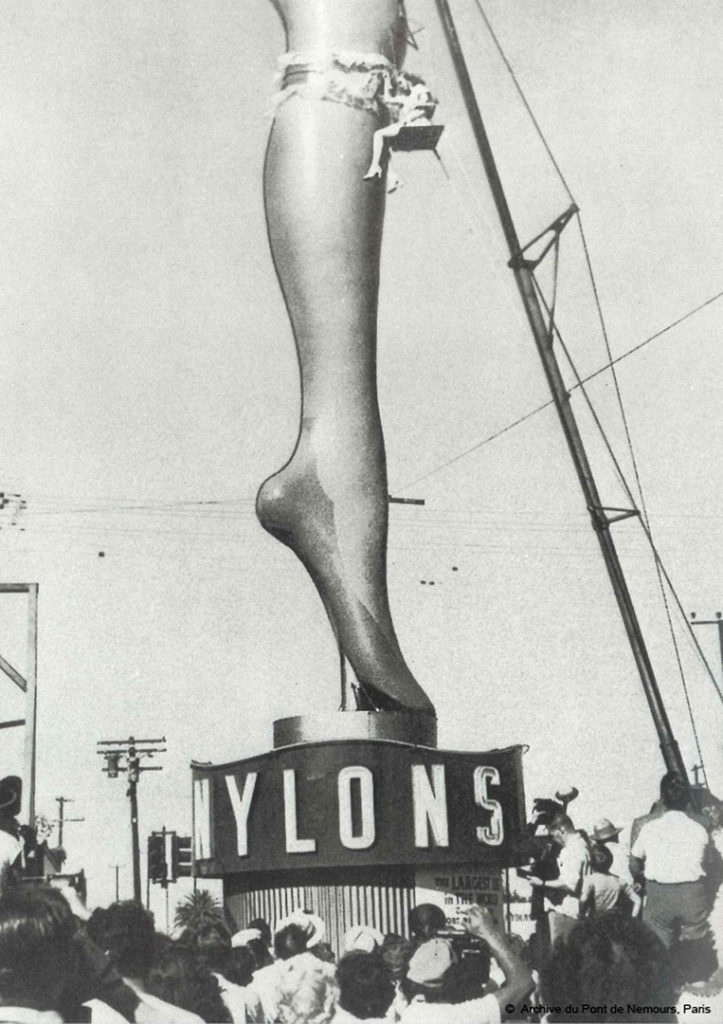

Le Nylon, découvert en 1938 par Du Pont de Nemours, révolutionne l’industrie textile. Cette fibre synthétique révolutionnaire, fruit de huit années de recherche, trouve sa première application commerciale dans les bas pour femmes en 1940. Plus solides et moins chers que la soie, ils se vendent à quatre millions de paires le premier jour aux États-Unis.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Nylon est réquisitionné pour l’effort de guerre, servant à fabriquer parachutes, cordes et équipements militaires.

1945-1960 : La révolution du New Look et de la lingerie française

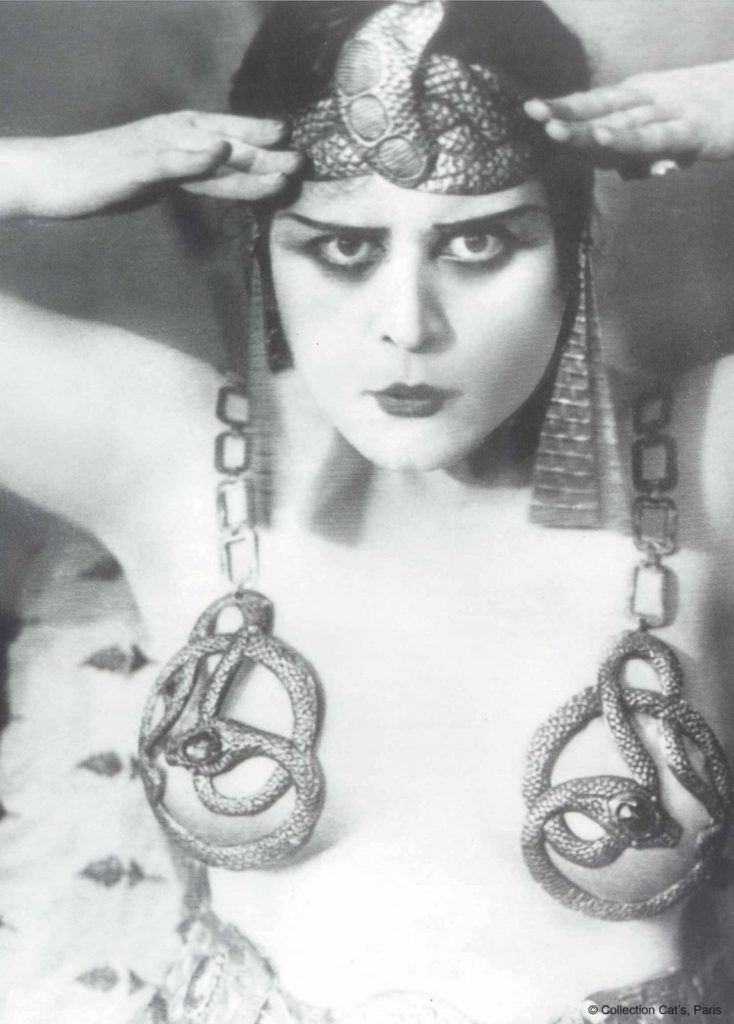

L’avènement du « New Look » de Christian Dior en 1947 marque un tournant décisif dans l’histoire de la lingerie française. La silhouette se redessine radicalement : place à la femme inspirée des pin-up comme Lana Turner, surnommée « Sweater Girl ». L’idéal féminin privilégie désormais une poitrine opulente et pointue, un buste capable de se faire remarquer sous les twin-sets les plus ajustés. La haute couture travaille directement avec des corsetières renommées, reconnaissant que la silhouette se façonne d’abord par les sous-vêtements.

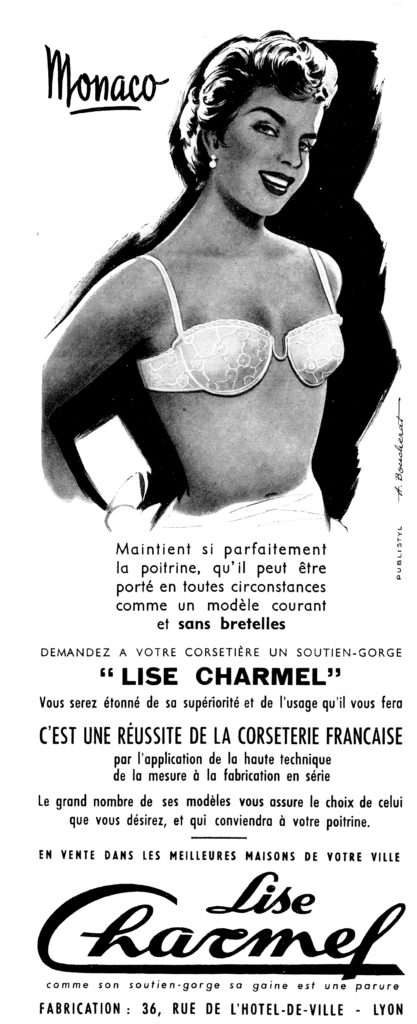

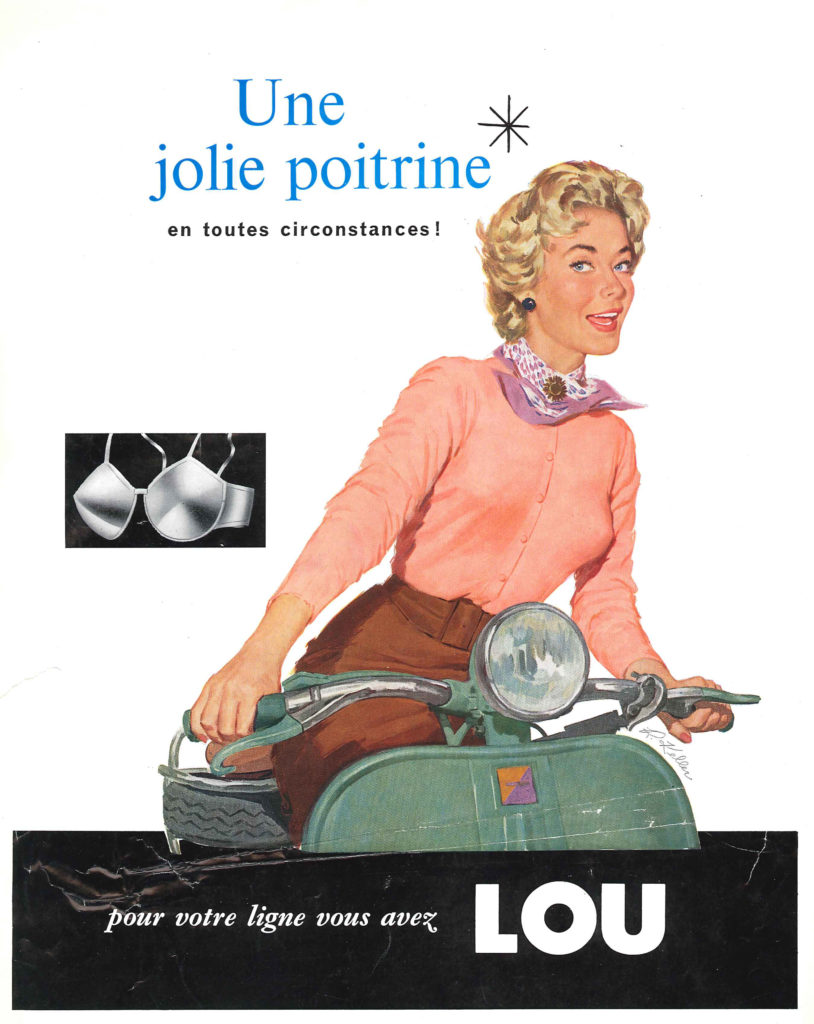

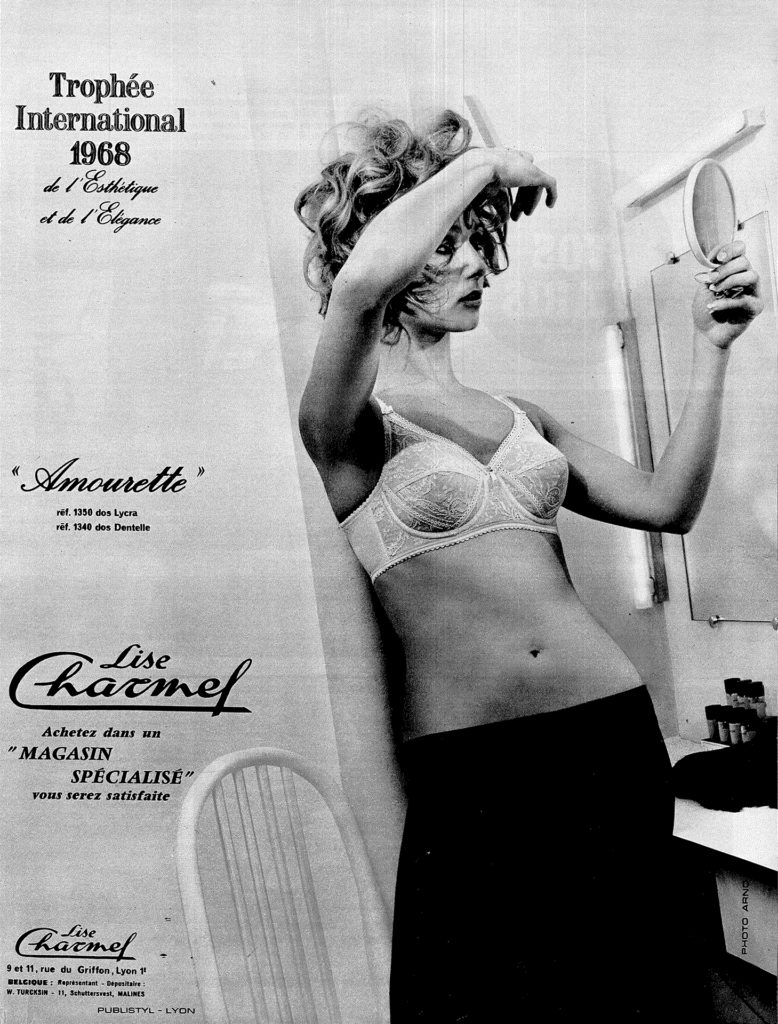

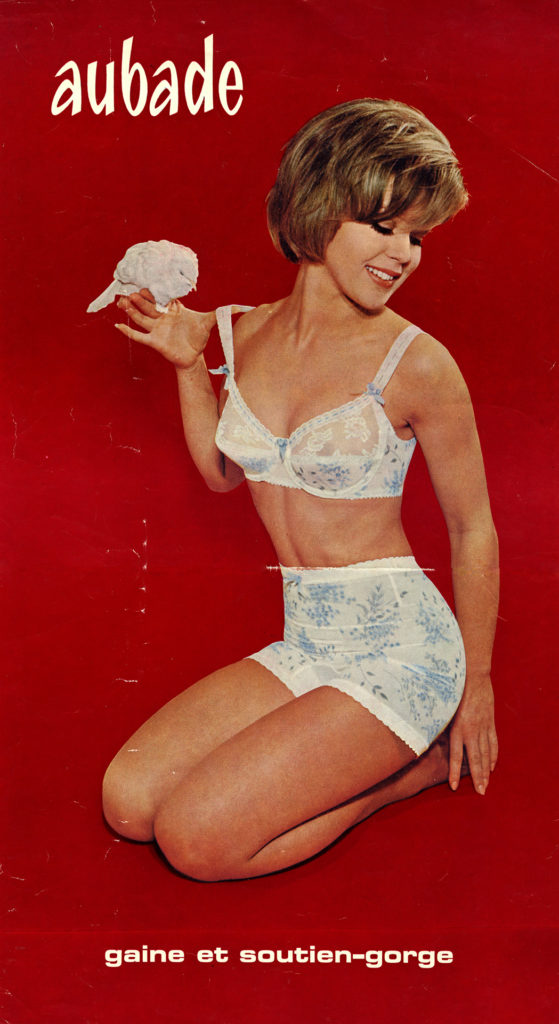

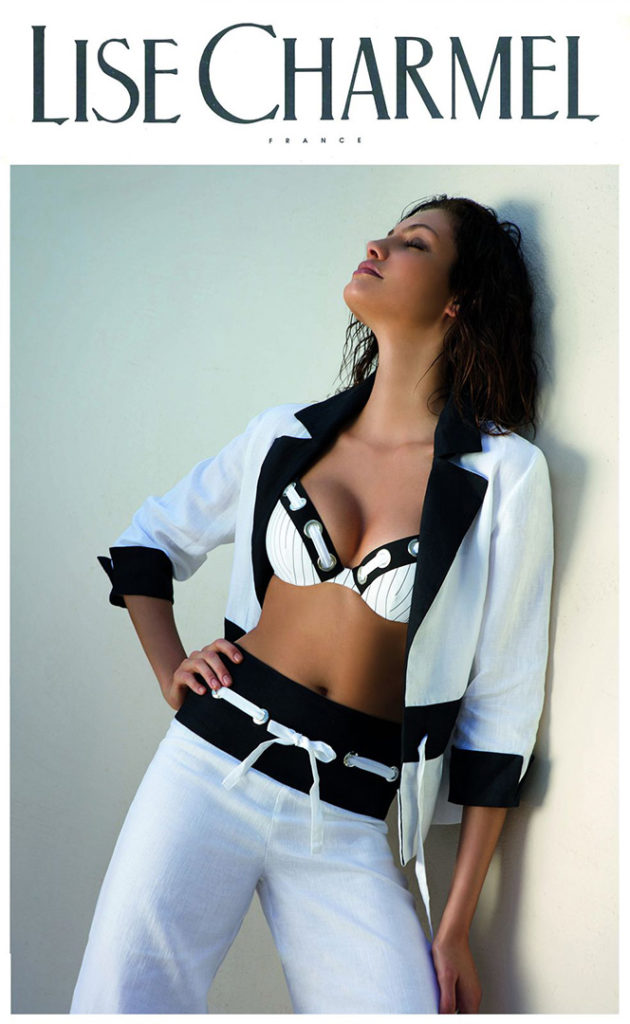

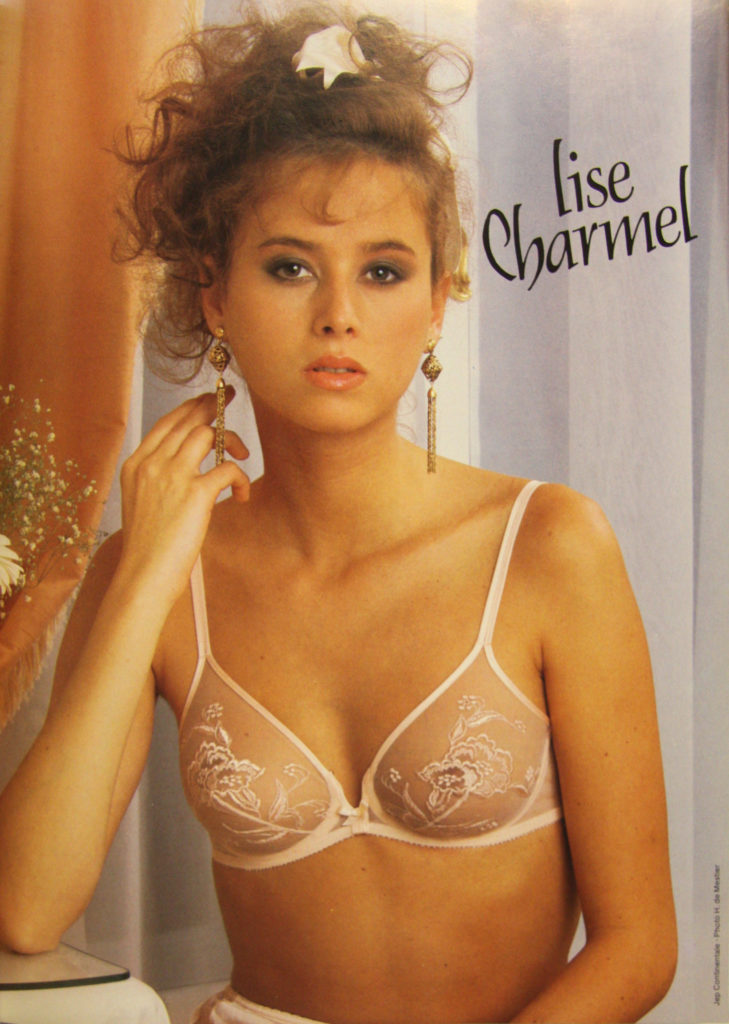

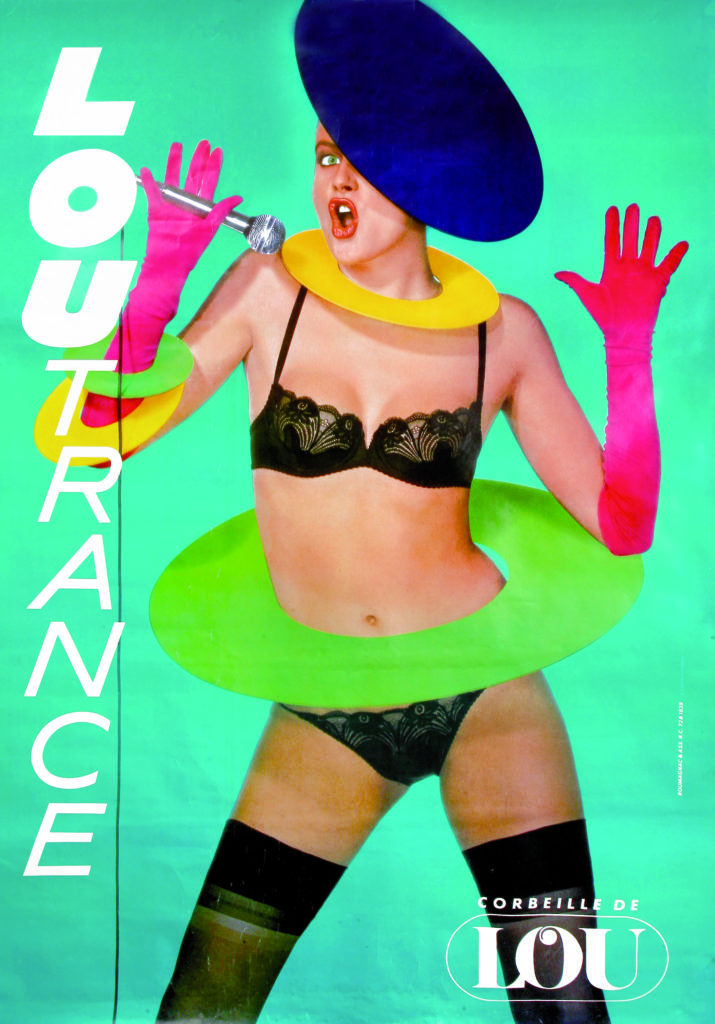

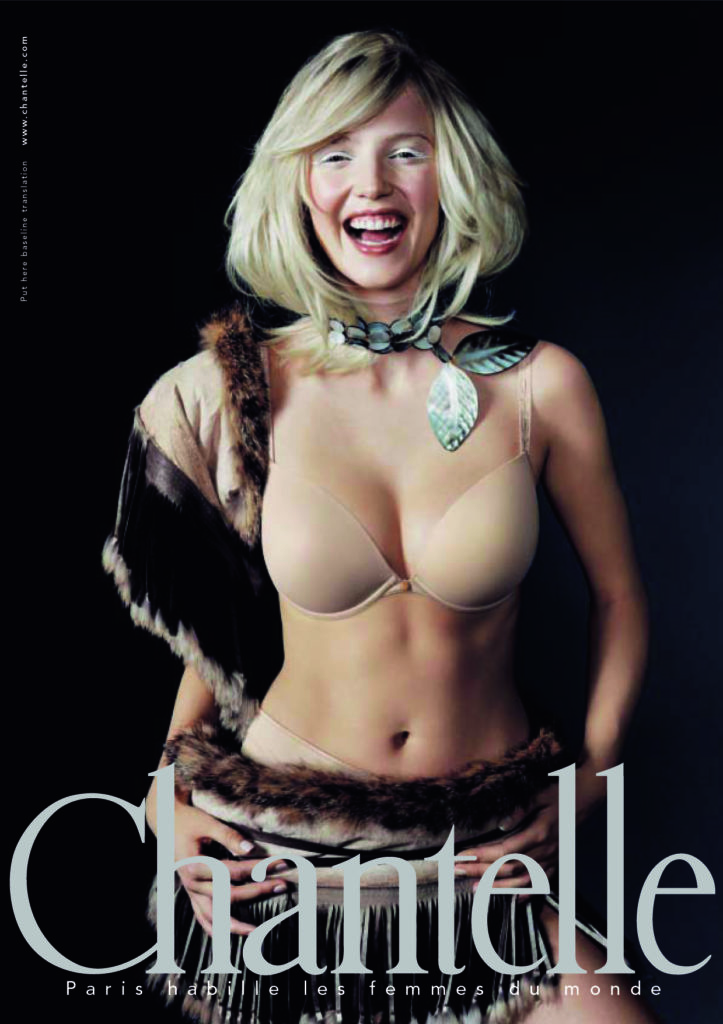

Cette période de reconstruction voit naître un élan créatif exceptionnel avec la naissance et le développement des plus grandes marques de lingerie française : Simone Pérèle, (1948), Lejaby (1930), Barbara (1926), Empreinte (1946), Chantelle (1949), Lou (1946), Lise Charmel (1950), Aubade (1950) qui rivalisent d’inventivité pour répondre à une demande exceptionnellement haute.

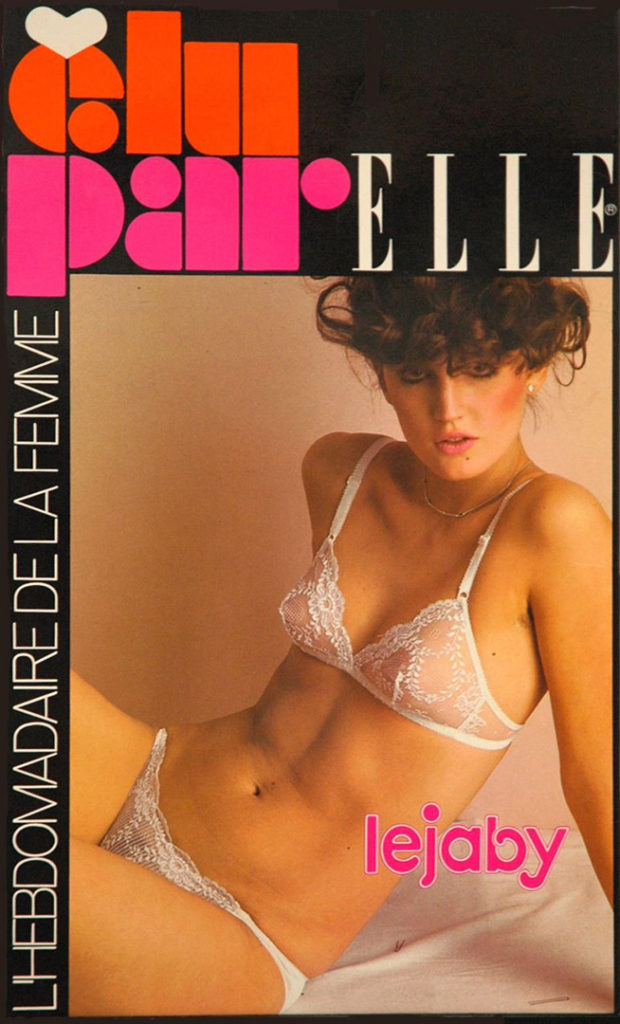

Les magazines féminins tels que ELLE, fondé en 1945 par Hélène Gordon-Lazareff, ou Jardin des Modes, consacrent des rubriques régulières aux productions des marques industrielles. Cette presse féminine joue un rôle pédagogique en incitant les femmes à changer leurs comportements d’achat ; à adopter le prêt-à-porter et les nouvelles marques de lingerie innovantes.

La révolution technique majeure vient de l’adoption massive du Nylon. Les marques perçoivent immédiatement les potentialités de cette matière révolutionnaire : lavage facile, séchage rapide, sans repassage. Elle rend également possible la production de dentelle dotée de toutes ces propriétés.

Les années 1950 consacrent la femme aux formes généreuses, aux épaules menues et rondes, à la poitrine saillante avec des seins haut perchés et nettement séparés, à la taille ultra-fine et aux hanches bien arrondies. Cette nouvelle esthétique influencée par les stars hollywoodiennes (Jane Russell, Mae West, Marilyn Monroe, Rita Hayworth) et italiennes (Gina Lollobrigida, Sophia Loren), transforme radicalement l’approche de la lingerie.

La lingerie française se transforme pour répondre aux nouvelles attentes des femmes et connait un essor considérable. Elle développe des solutions innovantes : balconnets, bustiers, corbeilles, soutiens-gorge aux bretelles extrêmement écartées, armatures inversées ou coussinets trompeurs. Toutes ces créations visent à rehausser, galber et amplifier la poitrine.

1960-1970 : Le souffle de la liberté et la révolution du Lycra®

Les années 1960 marquent un tournant générationnel majeur dans la lingerie française. Un « vent de jeunesse » souffle sur la silhouette féminine avec l’avènement de l’icône, Twiggy, le mannequin-vedette anglais qui incarne une nouvelle esthétique dès 1965. Néanmoins, au début de la décennie, les générations cohabitent encore avec ces jeunes filles portant la gaine « Miss Chantelle », première « petite gaine coupée en forme » spécialement conçue pour elles.

Cette décennie, voit s’ouvrir le premier Salon International de la Lingerie et consacre les enfants du baby-boom comme consommateurs influents. Tous ces jeunes vont imposer leur image et leurs désirs. La mode abandonne son rôle de marqueur social et son système s’en trouve bouleversé.

L’élasthanne, inventé en 1959, par Joseph C. Shivers pour DuPont de Nemours et commercialisée sous le nom Lycra®, bouleverse la notion de confort et révolutionne le savoir-faire des corsetiers. Cette fibre révolutionnaire permet un étirement jusqu’à sept fois la longueur originale. Les marques de lingerie qui l’utilisent connaissent un succès retentissant (à l’instar du soutien-gorge « Sole Moi » de Simone Pérèle). Toutes les marques de lingerie françaises se lancent dans de nouvelles approches créatives et techniques à l’instar du panty ou les panneaux « mandoline » d’Aubade.

Le collant, inventé en 1965 révolutionne également la mode en libérant les femmes des contraintes des porte-jarretelles et des bas séparés, s’imposant rapidement comme un accessoire incontournable avec l’essor de la mini-jupe.

Ce passage radical crée une oscillation entre deux extrêmes et symbolise le conflit de générations qui trouvera son aboutissement dans les événements de mai 1968 en France. Les jeunes filles s’affirment « sans entraves », certaines abandonnant même le soutien-gorge pour défier les codes établis.

La lingerie s’adapte en s’allégeant face aux besoins et aux envies de la nouvelle génération. Fini la pin-up 1950, place à la silhouette androgyne des sixties : poitrine haute et menue, taille non marquée sous les mini-robes trapèzes. Pour séduire cette jeunesse qui consomme toujours davantage, la lingerie se décline en « parures » (soutien-gorge et culotte assortie) qui se colorent dans toutes les nuances de l’arc-ciel. Après mai 1968 et son slogan « il est interdit d’interdire »… tout est permis !

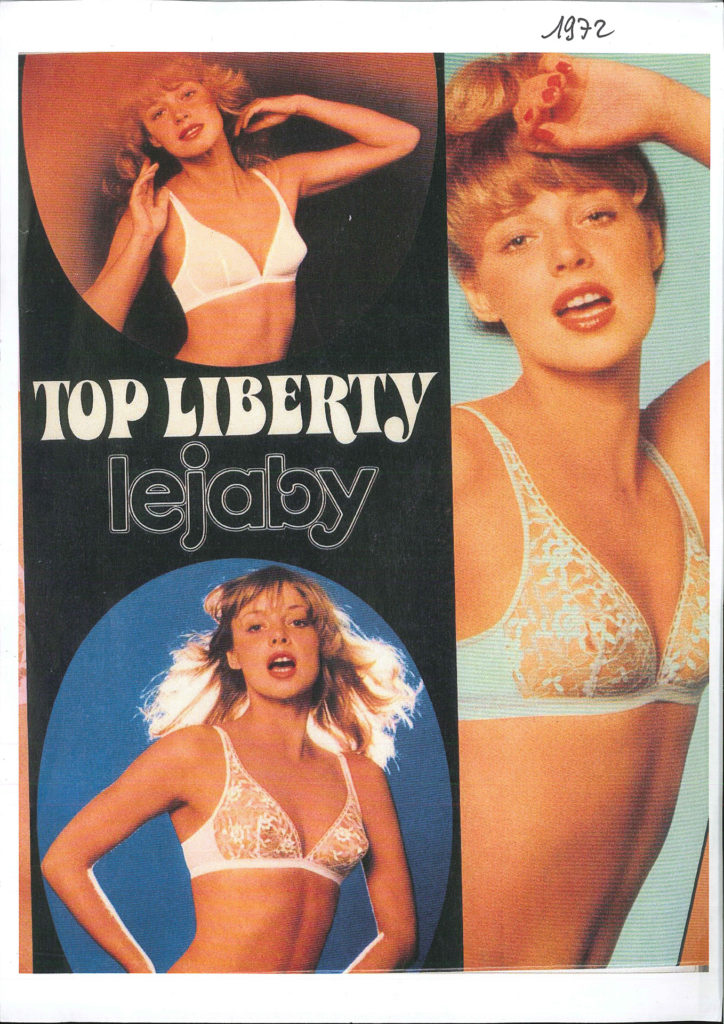

Les soutiens-gorge demeurent mais doivent être confortables. La majorité des fabricants adoptent les bretelles réglables, et même élastiques et lance des lignes qui d’adapte à toutes les largeurs de dos (ligne « Eclib » de Lejaby en 1961). Empreinte s’intéresse aux poitrines généreuses, qui nécessitent un savoir-faire particulier. La marque s’en fera une spécialité, avec dès 1962, la mise au point du bonnet E.

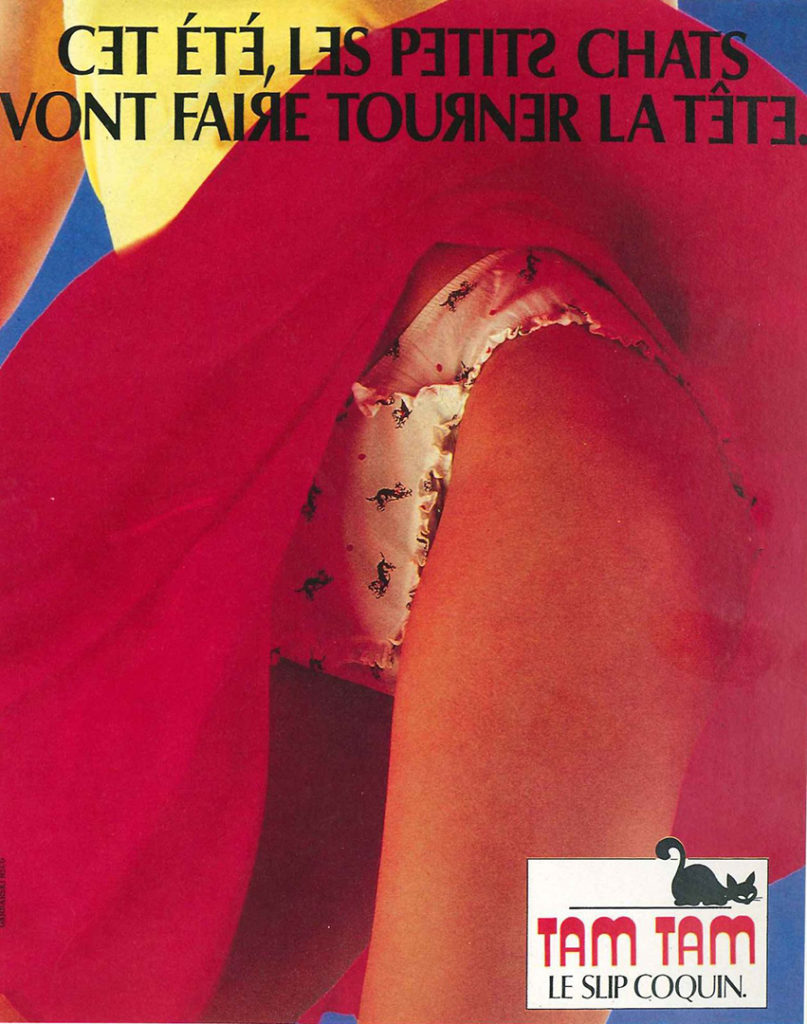

Les années 1970 : libération sexuelle et évolution de la lingerie

Les années 1970 marquent l’avènement de la libération sexuelle. La génération du baby-boom, parvenue à l’âge adulte, fait voler en éclats les cadres rigides de la société au profit d’un culte de la liberté. Cette liberté se manifeste d’abord par le corps et la sexualité, avec l’obtention de la contraception (1967) et la loi sur l’IVG (1975). Elle s’exprime aussi par l’affranchissement des conventions : fini le « bon ou le mauvais goût », exit les habits du dimanche, place au sportswear, au jean et aux tenues unisexes.

Dans ce contexte, la lingerie continue sa transformation. Les parures coordonnées et colorées des années 1960 cèdent la place à des sous-vêtements invisibles, impalpables et techniques au début des années 1970.

L’émancipation féminine progresse à grands pas. Les féministes font du soutien-gorge le symbole de la domination masculine et certaines les brûlent publiquement. Pourtant, la majorité des femmes continue à en porter car il contribue, comme la gaine, à définir la silhouette jeune et élancée qui constitue l’idéal de beauté du moment.

Le succès planétaire du film Emmanuelle (1974) influence ensuite les stylistes : soutiens-gorge et culottes deviennent « romantiques », ornés de broderies anglaises et de dentelles blanches, en cohérence avec les tendances rétro de la mode.

Le sport, jogging d’abord, suivi par l’aérobic, véritable phénomène sociétal révolutionne le rapport au corps. Cette pratique physique accessible partout et à toute heure connaît un succès immédiat. Le corps musclé devient bientôt l’objet d’un véritable culte, annonçant de nouvelles transformations pour l’industrie de la lingerie.

Les innovations techniques de cette décennie se concentrent sur la recherche de nouvelles matières alliant confort et maintien. Les marques françaises investissent massivement dans le développement des microencapsulés et des traitements antibactériens, préfigurant les futures révolutions textiles.

1980-1990 : Le corps triomphant et la lingerie-mode

Les années 1980 consacrent le corps triomphant ! Musclé, façonné par les régimes, le sport, le body-building et la chirurgie esthétique, il reflète une volonté de perfection.

La mode s’impose comme secteur phare et crée ses propres idoles : les top models. Une dictature des apparences s’installe : il faut être jeune, bronzé, mince et tonique. Le corset devient mental.

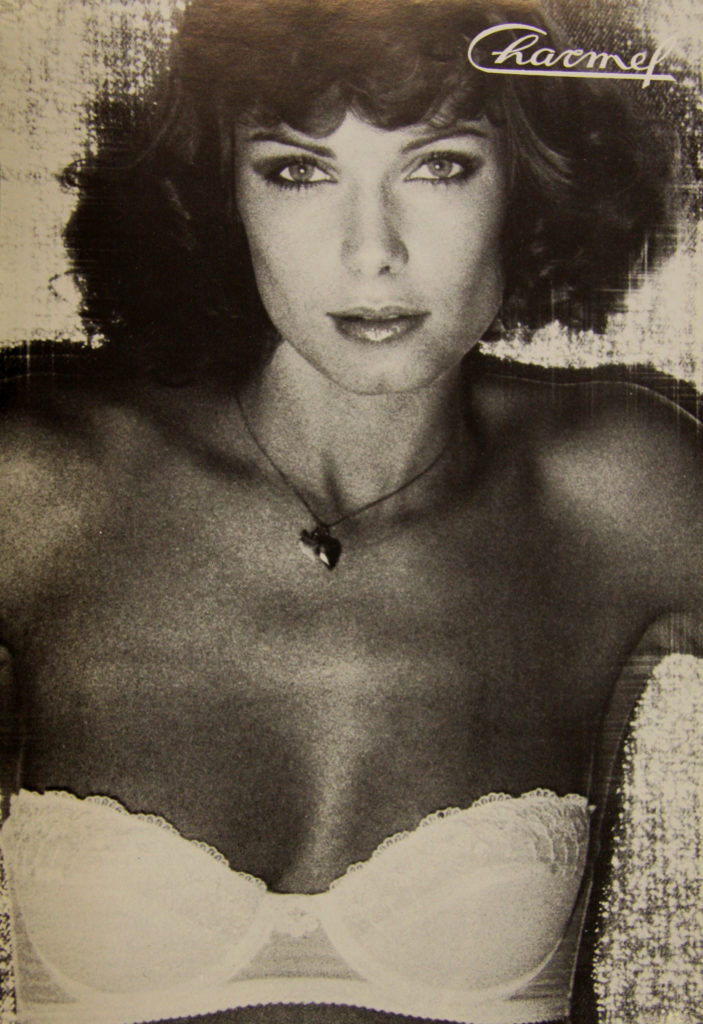

S’impose alors le mythe de la Superwoman, aux épaules élargies par les énormes paddings de Thierry Mugler, aux jambes interminables juchées sur de vertigineux stilettos. Séductrice efficace, elle réussit tout : carrière, amour, maternité. Son corps parfait s’expose sans tabou, des plages aux affiches publicitaires. Après la contestation des années 1970, cette décennie marque le retour spectaculaire du glamour. L’influence de Madonna, l’émergence des top-models et la culture « Dynasty » réhabilitent une lingerie sophistiquée qui n’hésite plus à se montrer.

Elle ose le dessous-dessus avec le body et revisite corsets et guêpières d’antan dans une vogue post-moderne. Naît alors le concept de « lingerie-mode » et « accessoire de mode », très ludique, que l’on porte pour transformer sa silhouette, à l’instar du wonderbra. Elle ne façonne plus mais embellit, devenant l’arme secrète qui donne confiance en soi.

La renaissance de la dentelle de Calais et des finitions précieuses accompagne cette transformation esthétique. Les maisons françaises rivalisent de créativité, illustrée par l’essor de Chantal Thomass, créée en 1975, et l’expansion de Lise Charmel. Ces créateurs révolutionnent l’approche de la lingerie en introduisant des codes de la haute couture dans l’univers du sous-vêtement.

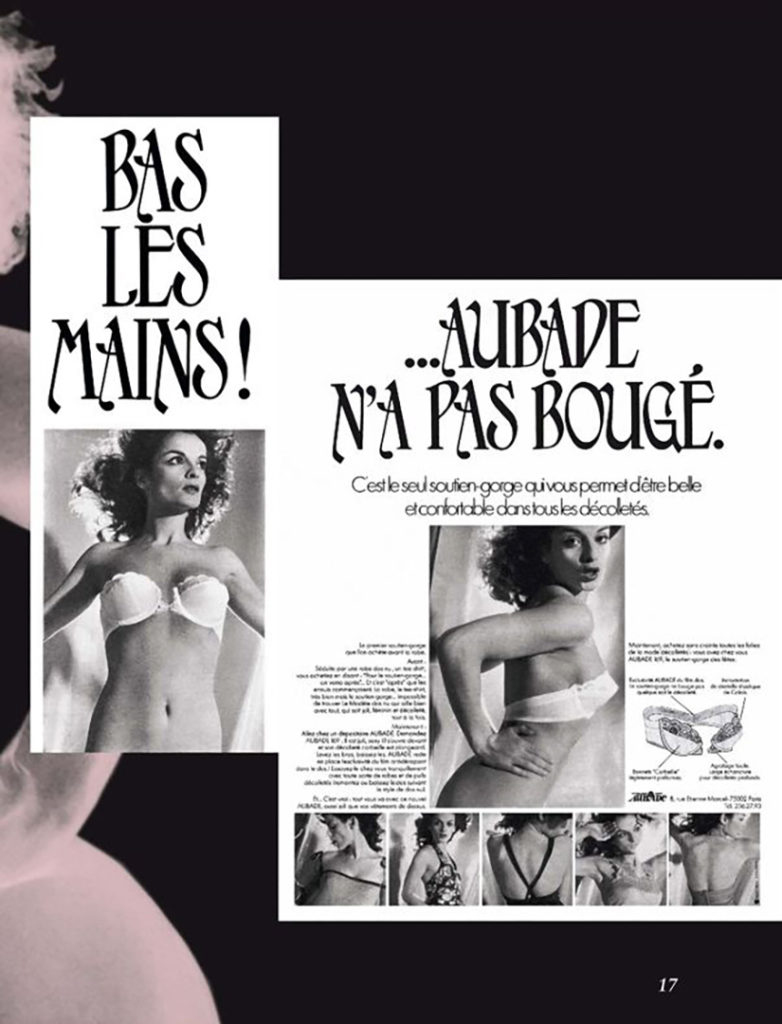

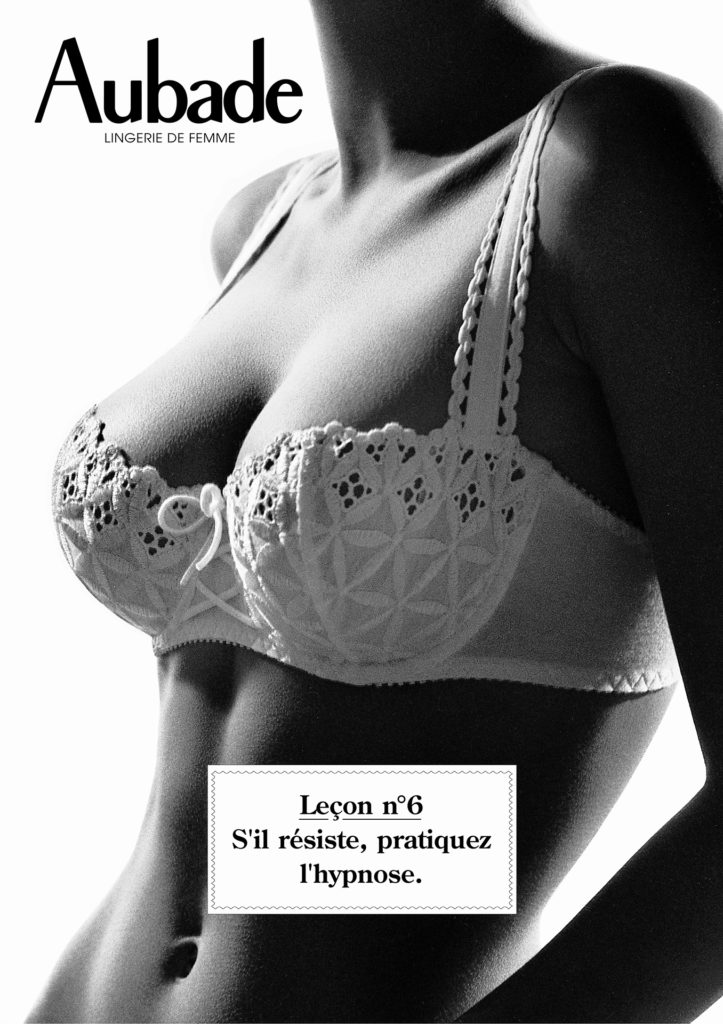

L’innovation technique se poursuit avec l’introduction des premières fibres « intelligentes » et thermorégulatrices, tandis que les techniques de broderie et d’application atteignent des sommets de sophistication. Cette décennie marque également une révolution dans la communication avec les célèbres campagnes « Leçons de séduction » d’Aubade, qui transforment radicalement la façon de parler de lingerie en France.

1990-2000 : Le cocooning et la révolution des microfibres

Les années 1990 tournent le dos aux excès de la décennie précédente. La crise économique et le SIDA plombent les esprits, tandis que le grunge réduit à néant les ambitions de la mode. On se recentre sur l’environnement immédiat, le confort et la douceur. Des pratiques moins agressives (yoga, stretching) remplacent le sport à outrance.

Dans ce contexte, la lingerie devient une seconde peau grâce aux microfibres qui lui confèrent une douceur inégalable. Elle se décline en coloris nude et privilégie protection et soin. Le slogan de ces années cocooning : « la beauté vient de l’intérieur » – à chacun d’exploiter son « capital-beauté » !

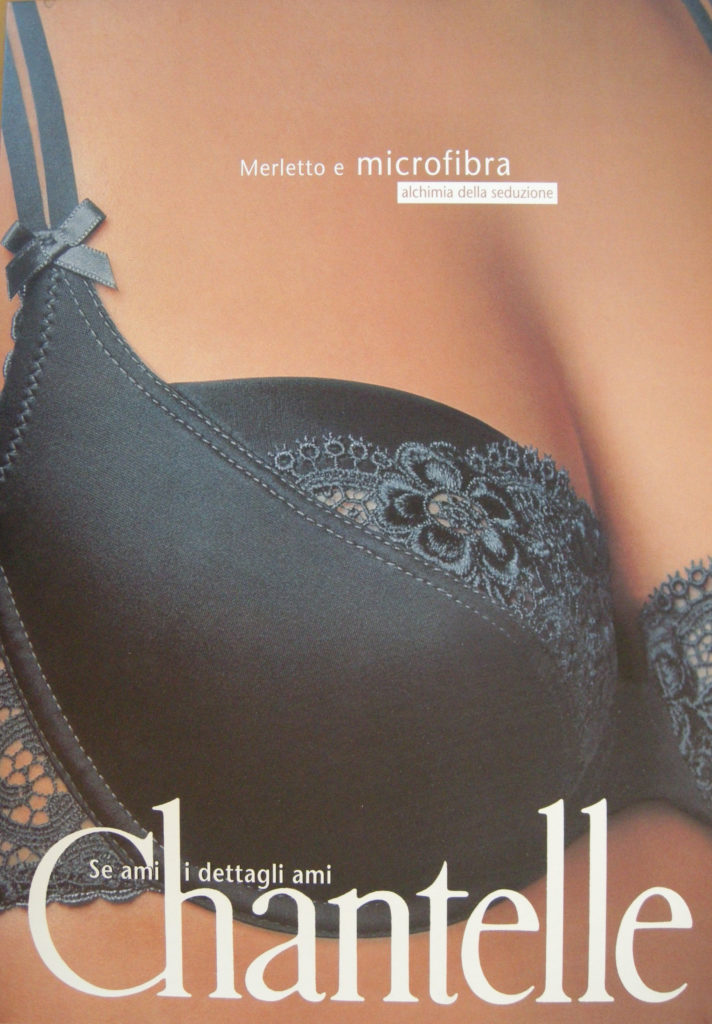

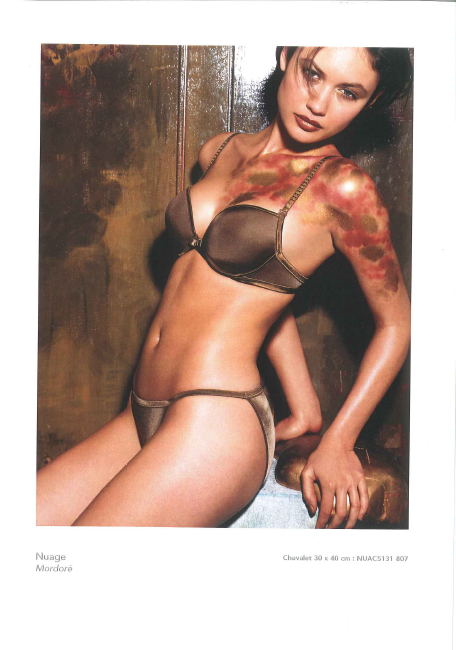

Paradoxalement, cette période voit émerger de nouvelles formes d’expression corporelle : tatouages et piercings se révèlent au grand jour, compensant l’atonie de la mode vestimentaire. Chantelle franchit une étape décisive avec « Africa », qui transpose directement l’effet tatouage sur la peau.

Ces pratiques singularisent l’individu et soulignent des parties du corps jusque-là cachées, comme le bas des reins découvert par les pantalons taille basse et orné de strings.

Cette décennie se caractérise par une explosion créative sans précédent dans la lingerie française, avec une segmentation accrue des marchés. La lingerie sport connaît un essor considérable avec la démocratisation du fitness. Les marques développent des technologies alliant maintien et évacuation de l’humidité. La lingerie « curvy » sort de la marginalité pour devenir un segment part entière, tandis que se structure la lingerie jeune avec des marques dédiées aux adolescentes.

Les innovations textiles révolutionnent l’industrie : développement des microfibres (Tactel, Coolmax), introduction de la mémoire de forme dans les bonnets, perfectionnement des armatures flexibles. Les laboratoires français pionnier dans les traitements anti-UV et les matières recyclées anticipent les préoccupations écologiques futures.

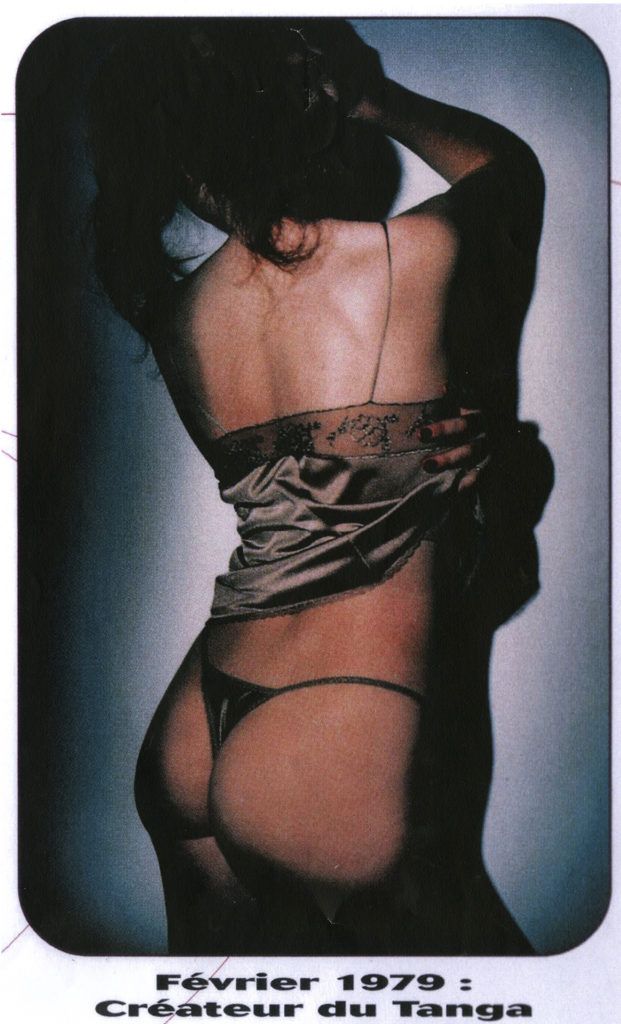

L’émergence des strings et tangas transforme radicalement la silhouette féminine. Ces pièces répondent à une triple exigence : allonger les jambes, mettre en valeur les fesses par dévoilement stratégique, et disparaître sous les vêtements les plus ajustés.

Cette décennie voit également une mutation commerciale majeure avec l’expansion des grandes chaînes spécialisées comme Etam Lingerie, qui transforment la distribution de la lingerie.

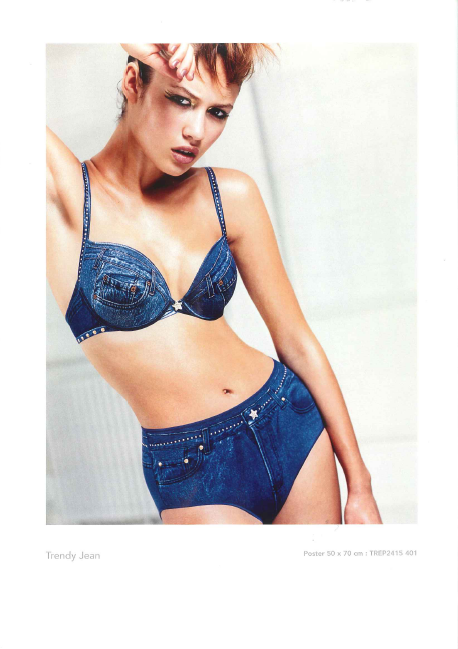

2000-2017 : L’ère du bien-être et de la technologie

Cette période consacre également la montée en puissance de l’individu avec une plus grande diversité et inclusivité. Mondialisation et révolution internet abolissent les frontières géographiques et culturelles. De nouveaux canons de beauté surgissent de partout, conduisant la lingerie à s’adapter et s’ouvrir toujours davantage sur le monde. Dans ce contexte, tout individu est désormais susceptible de devenir un trend-setter, définir le bon goût et les frontières de la pudeur.

Cette décennie marque l’avènement d’une lingerie « intelligente« , en intégrant les concepts de bien-être, santé et haute technologie, qui ne se contente plus de maintenir et séduire, mais souhaite également soigner et protéger.

La révolution du confort atteint son apogée avec la généralisation des coutures plates et des matières sans couture, transformant radicalement l’expérience du port de lingerie.

L’introduction de propriétés cosmétiques dans les textiles ouvre des perspectives inédites. Les systèmes de fermeture se perfectionnent avec l’agrafage avant et les clips magnétiques.

Les collections se multiplient et se diversifient pour répondre aux désirs des femmes du monde entier. Des prouesses technologiques voient naître de nouveaux produits (culottes menstruelles) et matières sculptant le corps en douceur, permettant d’élargir le panel des tailles pour un confort optimal quelle que soit la morphologie.

Cette décennie voit aussi naître les premières préoccupations écologiques sérieuses avec l’émergence de recherches sur les matières biologiques et les processus respectueux de l’environnement. Désormais, la lingerie doit respecter l’environnement à tous les stades, de sa production à sa fin de vie.

2017-2020 : La révolution #MeToo – Quand la lingerie casse les codes

L’année 2017 marque un tournant historique avec la mobilisation mondiale des femmes. Dès janvier, les « women on march » manifestent courageusement dans les grandes capitales pour rappeler leurs droits. Le mouvement #MeToo bouleverse fondamentalement l’industrie de la lingerie, remettant en question les shows comme ceux de Victoria’s Secret et marquant « la fin d’une époque et le début d’une autre ».

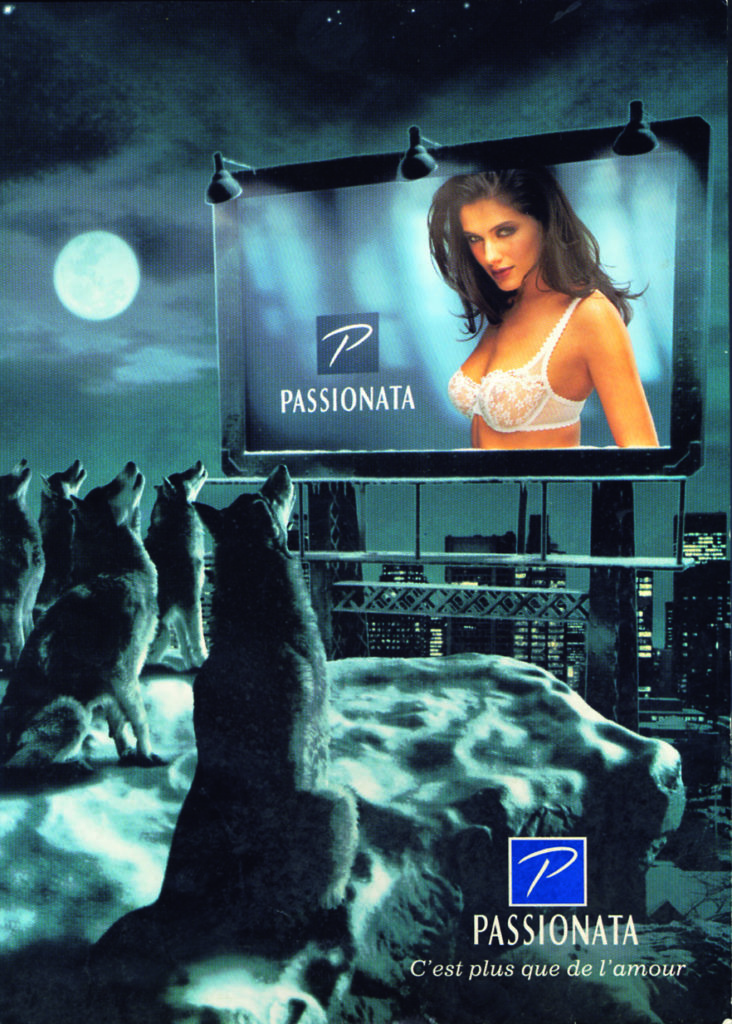

La lingerie casse désormais les codes. Fini l’invitation érotique ou l’ultra-séduction, la représentation de la femme-objet de désir s’éloigne. Les fantasmes masculins ne dictent plus les campagnes publicitaires des grandes marques.

À l’écoute de leur clientèle, les maisons racontent de nouvelles histoires, choisissent des égéries à fort caractère et affichent des messages forts.

L’époque revient à la mesure en redonnant la parole aux femmes qui maîtrisent mieux que jamais leur pouvoir de séduction. Le corps devient sujet plutôt qu’objet. Après avoir tout montré, l’image publicitaire privilégie désormais la suggestion : le corps est plus habillé que dénudé.

On n’exige plus la perfection irréelle mais accepte rondeurs, finesse, androgynie et imperfections. Le body positive transforme mentalités et société. La lingerie sculptante en couleurs neutres (noir, beige, brun) se développe pour s’adapter à la diversité des corps réels.

2020 : La lingerie pendant le confinement et la pandémie.

L’année 2020 et sa crise sanitaire mondiale ont provoqué une révolution silencieuse dans l’univers de la lingerie. Le confinement a radicalement transformé les habitudes de consommation et redéfini les priorités féminines. Face à l’explosion du télétravail et à la nécessité de rester chez soi, les femmes recherchent le confort absolu.

Cette période a consacré l’avènement de la « comfort zone lingerie » : bralettes sans armatures, culottes taille haute en coton, ensembles coordonnés ultra-doux sont devenus les nouveaux incontournables. Les marques s’adaptent en développant des collections « homewear » et « bodywear » alliant esthétique et bien-être.

Les coloris poudrés, les matières naturelles et les coupes enveloppantes ont dominé les collections, reflétant ce besoin de douceur et de réconfort.

Le confinement a également accéléré la digitalisation du secteur : multiplication des ventes en ligne, développement des consultations virtuelles pour le fitting, émergence des réseaux sociaux comme nouveaux terrains de communication. Cette période révèle que la lingerie moderne doit désormais concilier esthétique et praticité, beauté et confort, séduction et bien-être – préfigurant les tendances durables des années suivantes.

Aujourd’hui : L’avènement de la femme plurielle – Entre confort, audace et ultra-sexy.

La lingerie demeure une photographie de son temps, épousant toutes les transformations sociales et révolutions féminines. Véritable curseur de l’Histoire, elle met en lumière l’évolution du désir : de l’homme pour les femmes, de la femme pour les femmes, et aujourd’hui de la femme pour elle-même. Du dessous caché à celui exhibé, de la pièce quotidienne à l’accessoire de mode, la lingerie épouse la pluralité de la femme contemporaine. Elle incarne une société en mouvement, où les femmes revendiquent la liberté d’être multiples, fières de leur diversité, libres d’afficher leurs différences et de se sentir belles pour elles-mêmes, dans une lingerie pensée pour elle.

C’est l’avènement de la dichotomie féminine : les femmes refusent désormais toute posture figée. Elles se veulent plurielles, libres d’exhiber ou non leurs formes, de se sentir belles en lingerie, fortes ou vulnérables, fatales ou naturelles, libres de rêver et d’oser.

Cette génération conjugue audace et confort : nouvelles découpes, jeux de transparence, sensualités inédites. Jamais elles n’ont autant maîtrisé leur pouvoir de séduction — une séduction féministe, affranchie du regard masculin. Elles souhaitent se faire plaisir et se plaire avant tout.

L’Ultra Sexy est de retour. Plus qu’une tendance, c’est un acte féministe.

Inspirées par un féminisme renouvelé, les femmes réinterprètent l’esthétique sexy des années 2000. Une nouvelle liberté d’expression !

Les nouvelles silhouettes se libèrent des contraintes : confiance et audace assumées. La mode s’en trouve bousculée : naked dress sur tapis rouge, crop-tops dans la rue… Conscientes des attentes de leurs consommatrices, les marques de lingerie française dévoilent de nouvelles collections comme Chantelle X. Les femmes se veulent multiples, loin des stéréotypes : libres de séduire, libres de se faire plaisir, libres de s’affranchir des codes, libres d’être belles et sexy !